Swedish compound words as 'translator's false friends': an analysis of errors made by Russian-speaking students

Swedish compound words as 'translator's false friends': an analysis of errors made by Russian-speaking students

Abstract

This article examines the main difficulties encountered by Russian-speaking students in interpreting one group of ‘translator's false friends’, namely metaphorical compound words in the Swedish language. To achieve this objective, a survey was conducted among 35 students from two groups (linguists studying Swedish and non-linguists), in which respondents were asked to offer their own translations for 5 thematic groups of compounds selected from dictionaries, based on the meaning of the components. Analysis of the survey results confirmed that the most difficult words are complex words with meanings based on culture-specific metaphors. Although linguistic training contributes to greater success in translation, it does not rule out errors associated with literal calquing or false associations.

1. Введение

При общении между двумя разными языковыми культурами неизбежно возникает ряд препятствий лингвистического характера. Одной из наиболее актуальных такого рода проблем являются трудности как устного, так и письменного перевода, в том числе со шведского языка на русский. При этом особый интерес представляют собой лексические трудности перевода и, в частности, такая их подгруппа как композиты, являющиеся весьма распространенным явлением в шведском языке, что обуславливается продуктивностью словосложения как модели словообразования . Подобная продуктивность приводит к образованию множества лексем, имеющих многослойные значения, которые не всегда легко воспринимаются или переводятся на другие языки. В первую очередь это касается цельнозначных слов, то есть слов, значение которых не сводится к сумме значений композитов. В качестве примера можно привести единицу ryssgubbe, имеющую значение свербига при том, что ее компоненты при отдельном рассмотрении дают следующий перевод ryss — русский; gubbe — старичок. Однако и нецельнозначные слова также могут вызвать трудности при переводе, особенно если они содержат культурно-специфическую метафору или идиоматическое значение. В качестве примера можно привести единицу arbetshäst, имеющую образное значение рабочая лошадь, трудоголик (arbete — работа, häst — лошадь). Кроме того, ряд сложных слов обладает специфической для русской лингвокультуры семантикой, что связано с особенностями культуры, традиций и обычаев Швеции, что делает изучение таких слов важным не только с лексикографической точки зрения, но и с точки зрения лингвокультурологии и межкультурной коммуникации.

Проблематика «ложных друзей переводчика» на примере псевдоинтернационализмов для пары шведский — русский , и возникающего явления интерференции является традиционным объектом научного интереса как отечественных, так и шведских лингвистов , . Отдельно рассматриваются и трудности в интерпретации некоторых типов сложных слов в шведском языке . В то же время рассмотрение ряда композитов как одного из типов «ложных друзей переводчиков» в шведском языке до настоящего времени не становилось предметом отдельного исследования и поэтому представляется актуальным.

В связи с этим целью настоящей статьи стало определение основных трудностей, возникших при переводе композитов, а также разработка практических рекомендаций с учетом структурно-семантических особенностей данных языковых единиц.

2. Теоретический фундамент

Исследование опирается на принципы и положения ряда научных теорий, среди которых:

1. Теория сложного слова, в рамках которой под композитом или сложным словом понимается «фиксированная единица, использующаяся как одно слово, образованная путем соединения двух (иногда нескольких) лексикализованных слов» . В шведском языке сложные слова могут быть классифицированы по различным признакам: по типу компонентов, семантическим особенностям и способу образования. Сложение может происходить как с использованием двух или более существительных, так и сочетанием существительных с глаголами, прилагательными или наречиями.

Особенностью сложных слов в шведском языке является их ярко выраженная метафорическая основа. Метафора, как средство образного выражения, способствует образованию слов, в которых внешний состав не соответствует внутреннему значению. Подобные единицы для изучающих язык или переводчиков могут быть трудными для восприятия из-за культурно-обусловленной метафоричности.

2. Теория перевода, рассматривающая в том числе типы и механизмы возникновения трудностей перевода между различными языковыми парами. Лингвистические трудности, выделяемые, в частности В. Н. Комиссаровым, включают в себя фонетические и графические, морфологические, синтаксические и лексико-семантические . А. Д. Швейцер дополняет данную классификацию, говоря не только о лексико-грамматических, т.е. лингвистических, трудностях, но также и культурно-специфических, прагматических и жанрово-стилистических трудностях, которые возникают из-за различий в языковом сознании носителей разных языков .

Однако особый интерес представляют лексико-семантические трудности, а именно класс «ложных друзей переводчика», под которыми зачастую понимают слова, которые были заимствованы, прошли фонетическую, графическую и морфологическую ассимиляцию, однако изменили значения под влиянием ряда экстралингвистических и внутрисистемных факторов . Самым ярким примером служит слово semester, которое переводится как отпуск, а не семестр. В то же время Осьмак Н.А., анализируя трудности перевода с финского языка, предлагает определить «ложных друзей переводчика» как те языковые явления, перевод которых осуществляется неправильно из-за возникающих ложных ассоциаций . В таком случае к этой категории могут быть отнесены и сложные слова или композиты, основанные на метафоризации.

3. Методы и материал анализа

Для того, чтобы определить, какие именно трудности возникают при переводе композитов, был проведен опрос 18 студентов, в число которых вошли студенты института иностранных языков Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена, филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, изучающих шведский язык в течение трех лет. Им был предложен список из 132 композитов, отобранных методом сплошной выборки из словарей , . Респондентам предлагалось, не пользуясь словарем, в течение 45 минут дать свои варианты перевода предложенных слов, опираясь на своим знания и перевод компонентов композита. Также для того, чтобы понять, насколько лингвистический опыт способствует уменьшению переводческих ошибок, дополнительно был проведен опрос 17 студентов (Института наук о земле Санкт-Петербургского государственного университета), не знающих шведского языка, но владеющих другими иностранными языками. Им был предложен тот же список слов с переводом компонентов.

Все отобранные единицы распределены по тематическим блокам, в которые вошли фитонимы (22 ед.), зоонимы (16 ед.), наименования предметов быта (22 ед.), характеристики людей (53 ед.), характеристики предметов быта (19 ед.)

4. Результаты и обсуждение

Для того чтобы провести комплексный анализ трудностей перевода, возникших у респондентов, целесообразно рассмотреть результаты эксперимента по отдельным тематическим группам.

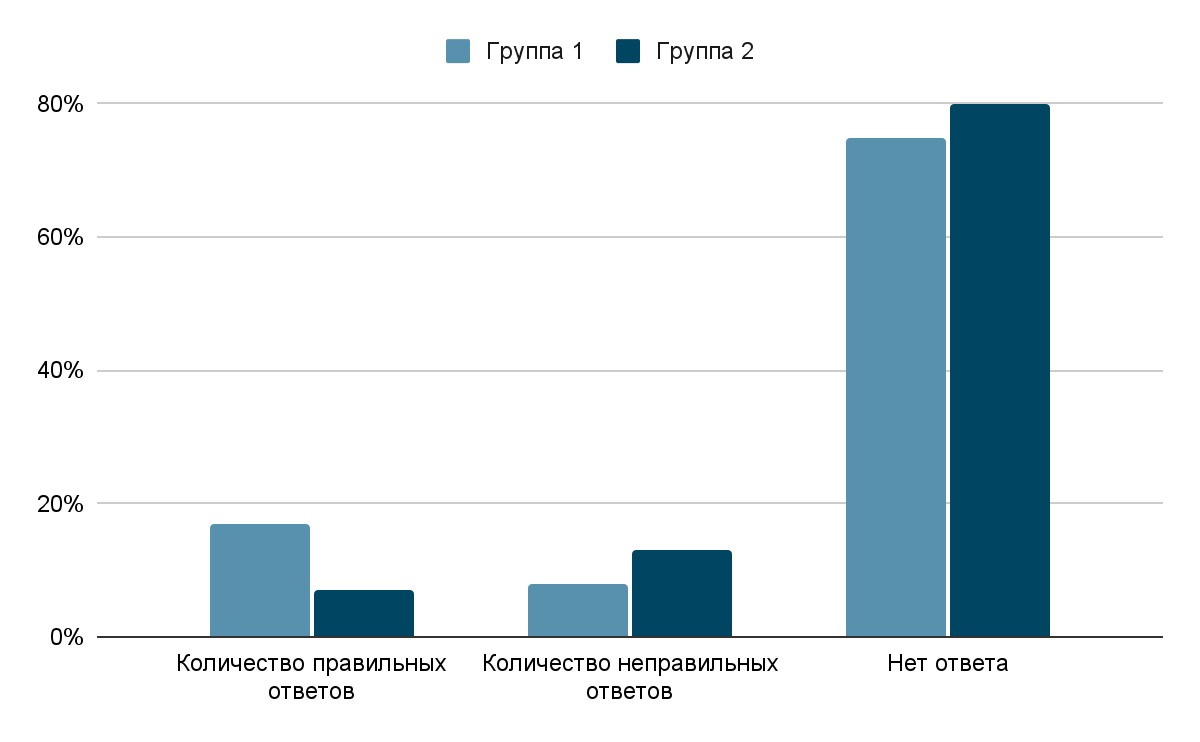

Рисунок 1 - Результаты опроса по тематической группе фитонимы

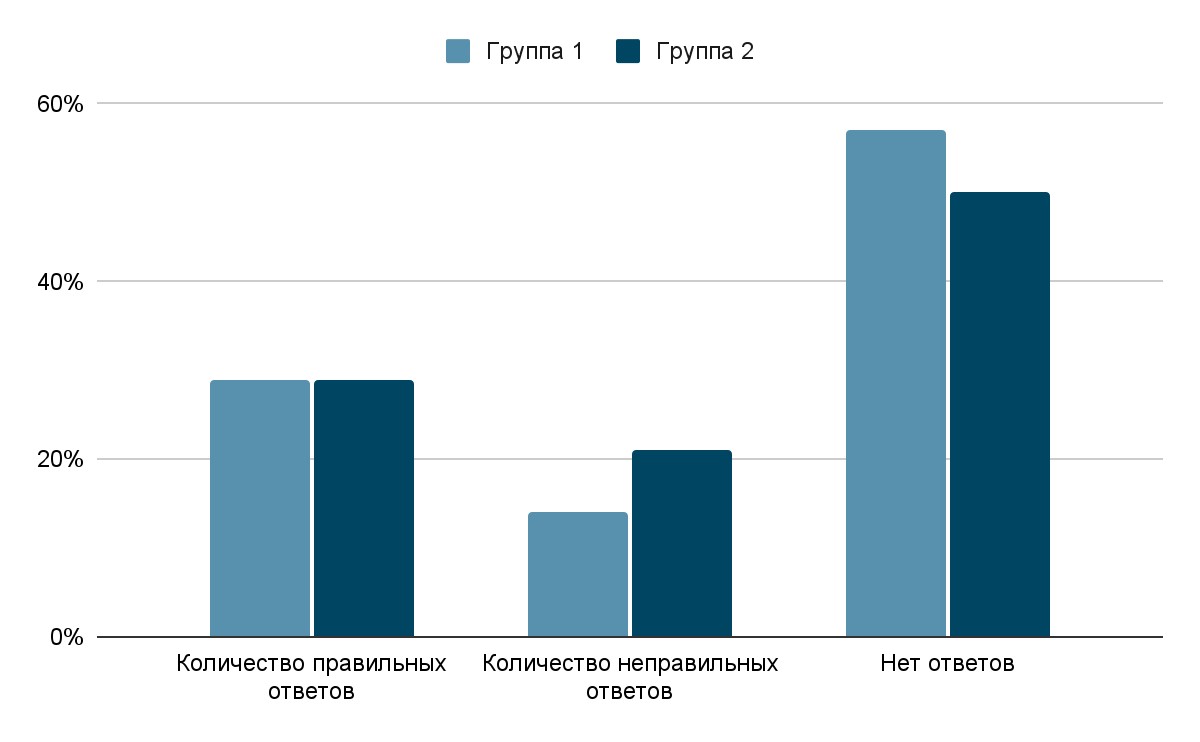

Во второй группе, представленной зоонимами, общая успешность перевода варьируется от 0% до 51%, что указывает на неравномерную узнаваемость единиц указанного класса. Отдельно хотелось бы отметить одинаковый процент правильных ответов (29%) в обеих группах опрашиваемых, что можно наглядно увидеть на диаграмме (см. рис. 2).

Рисунок 2 - Результаты опроса по тематической группе зоонимы

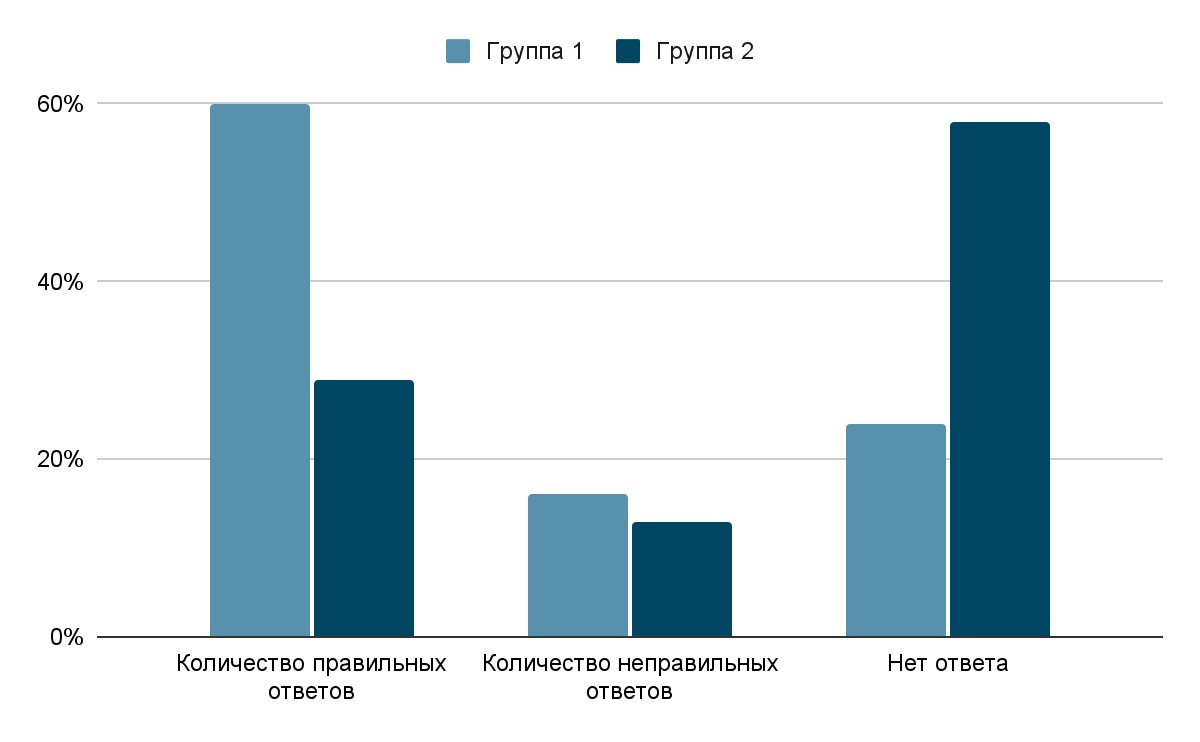

Следующей тематической группой, предложенной в эксперименте, стала лексика, представляющая предметы быта. В данном разделе самый высокий процент правильных ответов продемонстрировали респонденты группы 1 (60%). Этот показатель, а также низкий процент неправильных ответов (13%) говорит о достаточно высокой степени знакомства испытуемых с данной лексической категорией и успешном распознавании семантики композитов в этой тематической группе. Вторая группа продемонстрировала умеренную успешность в выполнении задания, о чём свидетельствует показатель точности переводов, составивший 29% (см. рис. 3)

Рисунок 3 - Результаты опроса по тематической группе предметы быта

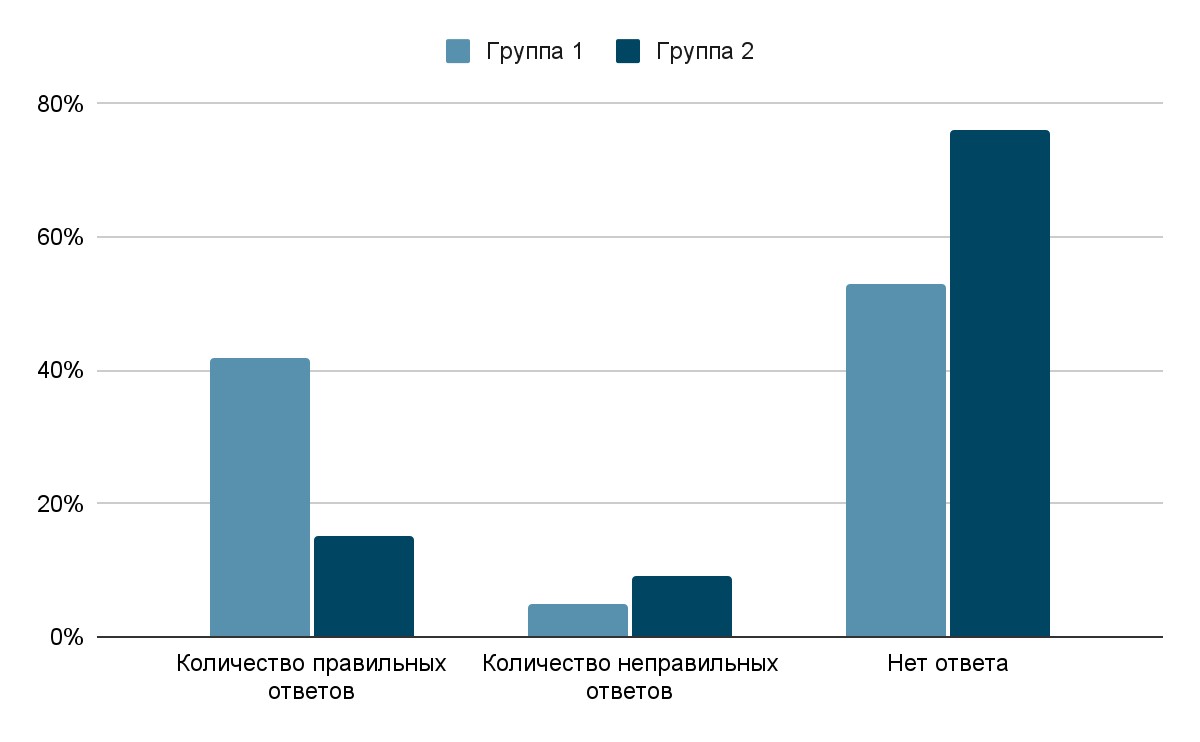

Группа лексических единиц, представляющих собой метафоры, характеризующие человека, вызвала больше трудностей у респондентов группы 2, о чем говорит высокий процент отсутствия ответов (76%). Группа 1 справилась лучше, представив 42% правильных ответов, но процент неправильных ответов или их отсутствие составил 6% и 52% соответственно, что говорит о существенном разрыве в уровне языковой компетенции между группами и наличии специфических трудностей в восприятии данной лексической категории (см. рис. 4).

Рисунок 4 - Результаты опроса по тематической группе метафоры, характеризующие человека

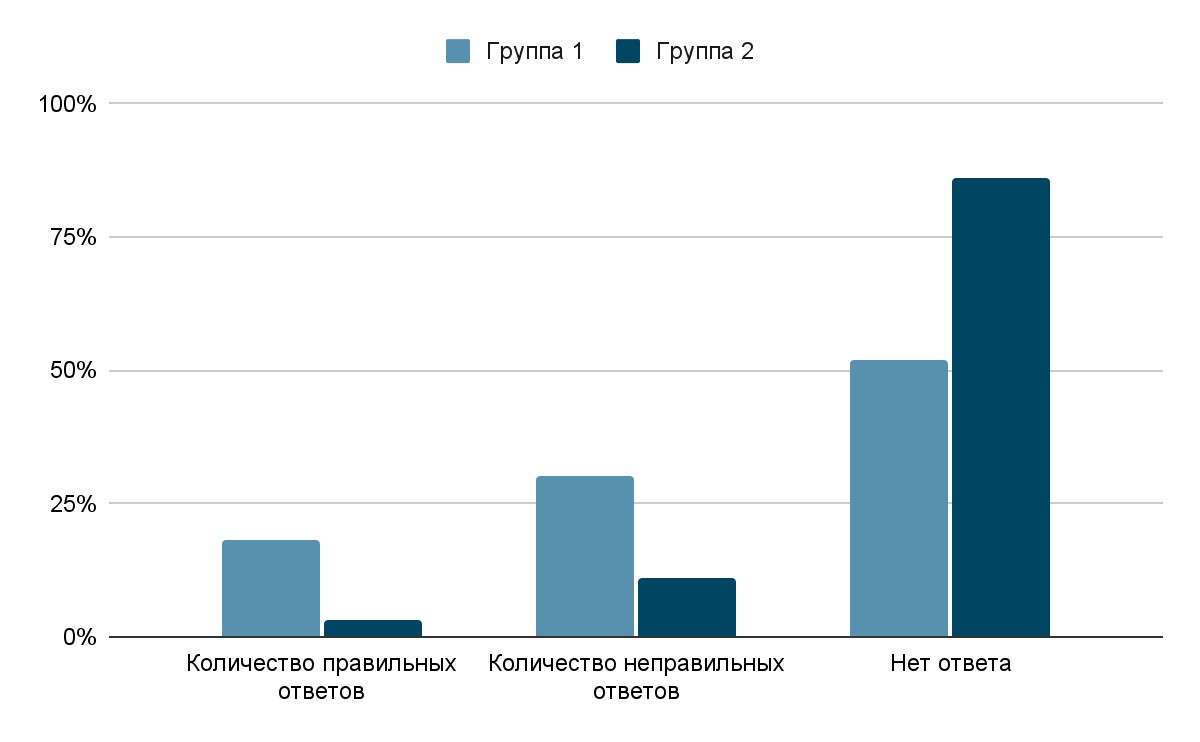

Наконец, последняя группа, представленная метафорами, характеризующими предметы быта, оказалась самой сложной для респондентов группы 2, в которой процент отсутствия ответов составил 86%, а правильных ответов — всего 3%. Несмотря на количество правильных ответов в группе 1 (18%), процент неправильных ответов или их отсутствие также достаточно высок (30% и 52% соответственно), что говорит системных трудностях в восприятии метафорической лексики у всех категорий испытуемых, хотя группа 2 демонстрирует критически низкий уровень интерпретации данной лексической категории (см. рис. 5). Также стоит отметить, что именно эта группа вызвала наибольшее количество трудностей по сравнению с предыдущими тематическими группами.

Рисунок 5 - Результаты опроса по тематической группе метафоры, характеризующие предметы быта

5. Заключение

Анализ результатов эксперимента позволяет сделать выводы по основным трудностям, которые возникают в процессе перевода шведских композитов у русскоязычных обучающихся.

Прежде всего, стоит отметить высокую точность перевода в словах с наименьшей метафорической составляющей и более прозрачной структурой (kylskåp — 97%) и наибольшую сложность, возникающую при переводе сложных метафор, а также названий растений и животных, где метафоричность вызывает затруднения для интерпретации. При этом наибольшую сложность для всех типов респондентов представляют культурно-специфические метафоры, требующие знакомства с идиоматикой шведского языка. Еще одним подтверждением высокого уровня когнитивной нагрузки, который возникает в процессе перевода метафорической лексики, является большое количество отсутствие ответов для всех тематических групп.

Отдельно хотелось бы остановиться на влиянии языковой подготовки респондентов на результаты опроса. Знание шведского языка и общая лингвистическая и филологическая подготовка способствуют большей успешности в переводе метафор, однако при этом не исключают возникновения ошибок при калькировании ряда единиц, особенно растений (nagelört — ноготки вместо веснянки). Отсутствие компетенции в области шведского языка не становится препятствием при переводе бытовой лексики с опорой на информацию о значении компонентов, но существенно осложняет процесс перевода метафор и абстрактных понятий, что связано с несформированностью культурных и фоновых знаний.

Если говорить о выявленных типичных ошибках, то к ним можно отнести, во-первых, калькирование, т.е. дословный перевод компонентов, как в случае, например, с единицой hängmatta (висящий ковёр), переведенной как штора вместо гамак. Второй типичной ошибкой становится опора на ложные ассоциативные связи, например, при переводе tändsticka (зажигательная палка) как зубочистки из-за созвучия с tand (зуб).

Несмотря на большое количество ошибок, в результате эксперимента были выявлены и успешные стратегии перевода, к которым можно отнести:

1) использование описательной конструкции;

2) опора на логический анализ значения компонентов;

3) калькирование, если перевод компонентов отсылает к аналогичной метафоре в русском языке.

Неправильный перевод может привести к конфликту культур, особенно учитывая существенные различия между русским и шведским менталитетом. В связи с этим, интересным видится предложение концепции преподавания, основанной на принципах межкультурного обучения и ставящей своей целью определение путей преодоления трудностей при переводе композитов, основанных на метафоризации, и включающей в себя активное обучение лексики, представляющей собой столь существенные трудности. В связи с этим можно рекомендовать преподавателям шведского языка при введении лексики уделять внимание также словообразовательным возможностям единиц, в том числе сложным словам, основанным на метафоризации, их семантизации и закреплению в различных упражнениях. Отдельного внимания заслуживает и введение в процесс обучения разбора метафор через культурный контекст, а также упражнений, направленных на анализ компонентов сложных слов и способствующих формированию навыка перевода и языковой догадки. Для закрепления ассоциаций целесообразно использовать средства наглядности, например, для семантизации единицы spargris (spara — копить, экономить, gris — поросенок; копилка) можно обратиться к изображению копилки в форме свиньи.

Подводя итог, можно отметить, что проведенное исследование показало, что даже при отсутствии словарей студенты способны интуитивно расшифровывать композиты, но метафоры и культурные отсылки требуют углубленного изучения языка. Лучшие результаты достигаются при комбинации аналитического подхода и знания контекста.