PODCAST AS AN ADAPTED TEXT IN EDUCATIONAL AND PEDAGOGICAL DISCOURSE

Abstract

Введение

Последние годы проявляется устойчивая тенденция к цифровизации коммуникации и сфер, зависящих от коммуникации. Одной из них является образовательный процесс. Общение между учителем и учеником переходит на качественно новый семиотический уровень.

По общепринятой классификации Ч. Пирса, знаки делятся на иконические, индексальные и символические. Иконические знаки представляют собой изображение означаемого предмета и основаны на подобии, индексальные знаки основаны на закономерностях и близости означаемого и означающего во времени и пространстве, а символы устроены на основе договоренности [1, С. 45-48]. Использование компьютерных технологий в процессе коммуникации дает возможность обращения к качественно другим семиотическим знакам – языковые знаки-символы активно заменяются знаками иконическими. Иконические знаки проще для восприятия, чем символические, поскольку они задействуют первую сигнальную систему – изображение окружающего мира, а не символический знак, обладающий высокой степенью абстракции. В условиях цифровой коммуникации активно используемые ранее вербальные тексты дополняются невербальными элементами (фотографии, рисунки, и т.д.) и видеорядом, что широко применяется как для обучения, так и для самообразования. Под цифровой коммуникацией традиционно понимается коммуникация с использованием компьютерных технологий и технических средств: сети Интернет, компьютерных программ, мессенджеров, эмодзи, эмотиконов и т.д. [2].

В данной статье мы рассмотрим адаптацию текста посредством креолизации на примере подкастов в учебно-педагогическом дискурсе. Под адаптацией текста посредством креолизации мы понимаем здесь прагматическую трансформацию текста с учетом характеристик адресата и условий коммуникации, где адресат – это человек, который обращается за информацией к доступному по сложности источнику в сети Интернет, а условия коммуникации позволяют использовать невербальные элементы.

Методы и принципы исследования

Развитие технологий передачи данных и доступность сети Интернет дают коммуникантам новые семиотические возможности использовать графическое изображение для передачи информации. Благодаря доступности цифровых технологий и их способности апеллировать к первой сигнальной системе (иконическим знакам) у адресанта появилась принципиально новая возможность адаптировать свои тексты соответственно запросам различной аудитории: школьники, студенты, взрослые, занимающиеся самообразованием. Такая коммуникация осуществляется в рамках учебно-педагогического дискурса. По мнению Н.Д. Арутюновой, «дискурс – это связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами» [3, С. 136]. Педагогический дискурс выделяется среди остальных видов институционального дискурса согласно системообразующим признакам, таким как участники, цели, хронотоп, прецедентные тексты и др. [4, С. 303]. Особенностью текстов педагогического дискурса является их адаптированность, вызванная необходимостью «увязки учителем новой для ученика информации с жизненным опытом и мировоззрением ученика» [4, C. 307]. Мы выделяем учебно-педагогический дискурс как дискурс, включающий ситуацию самообразования, в которой адресат занимает активную прагматическую позицию, осуществляя самостоятельный поиск необходимой информации, оценивая ее релевантность, сложность и качество. При таком поиске критически важна доступность формы и понятийной составляющей текста.

Для анализа учебно-педагогического дискурса в его цифровой форме был применен контент-анализ. Проанализировав более 150 текстов подкастов мы обратили внимание, что присутствует тенденция к разделению на две группы: (1) видео представляет собой съемку реального урока, лекции и т.д.; (2) мультипликация с элементами компьютерной обработки (подписи, стрелки и другие графические элементы для выделения определенных элементов и т.д.).

Ранее исследователи отмечали эффект «двойного кодирования», при котором читатель получает информацию по двум каналам – вербальному и невербальному. При этом невербальная информация больше способствует запоминанию (30% – невербальный канал и 20% – вербальный). [5, С.166]. Этот эффект широко используется в педагогике, о чем свидетельствует многочисленная научная литература, но он интересен и для лингвистов, чему мы находим подтверждение в работе Е.А. Елиной, рассматривающей симбиоз подписи к картине и самого изображения [6].

Обсуждение

Научная тематика, благодаря своей доступности в процессе адаптации, выходит за рамки учебной аудитории, присутствует в радио- и телепрограммах, интернет-проектах, социальных сетях [7, С.143]. В условиях цифровой коммуникации адаптация может осуществляться посредством креолизации, т.е. изменения формы текста через включение невербального элемента. Использование невербальных знаков наравне с вербальными образует одно сообщение с гибридным семиотическим кодом. Оно опирается и на первую, и на вторую сигнальную систему. Таким образом, несмотря на сложность некоторых научных представлений и понятий, адаптированный учебно-педагогический дискурс пользуется большой популярностью, невербальные элементы текстов этого дискурса (картинки, фотографии, видеоряд) способствуют доступности информации этих текстов и привлекают читателей.

В педагогическом дискурсе объяснение часто происходит через адаптацию текста. Адаптация текста может быть структурно-семантическая (через упрощение синтаксической организации текста и его лексического состава), прагматическая (учет характеристик адресата и выбор языковых средств, понятных конкретной аудитории) и семиотическая (выбор семиотических знаков второй или первой сигнальной систем, использование паралингвистических средств). В современном учебно-педагогическом дискурсе благодаря новым технологиям тексты из письменных (учебник, хрестоматия и т.д.) или устно-письменных (речь лектора, дополненная презентацией) превращаются в устно-письменные вербально-невербальные сообщения, представляя собой единство вербальных, невербальных (фото, рисунки, схемы и т.д.) и паралингвистических (видео ряд) компонентов. Несмотря на сложную составную структуру, эти тексты сохраняют свою главную функцию – они передают адаптированное знание, а потому являются вторичными [8].

Текстам педагогического дискурса свойственна прецедентность, т.е. они хранятся в сознании учеников как часть их картины мира. Прецедентные тексты учебно-педагогического дискурса, наряду с традиционными текстами учебников и хрестоматий, дополнились аудио и видео подкастами, блогами профессиональных преподавателей и ученых. Несмотря на появление новых средств и форм коммуникации, основные характеристики учебно-педагогического дискурса сохраняются: участники, цели, функции, коммуникативные стратегии. Однако, можно отметить появление некоторых новых жанров, среди которых мы выделяем подкаст. Рассмотрим эти структурные компоненты далее более подробно.

В условиях опосредованной коммуникации, главные участники педагогического дискурса – учитель и ученик – могут находится в совершенно разных условиях (ученику нет необходимости находиться в учебной аудитории во время просмотра подкаста, учитель тоже может вести свой блог в домашней обстановке или на улице и т.д.), но при этом важно сохранить образовательный контекст, т.е. цель и тему обучения. Основная цель педагогического дискурса – «объяснение устройства мира, норм и правил поведения, организация деятельности нового члена общества <…> проверка понимания и усвоения информации, оценка результатов» [4, C. 307] достигается при помощи различных средств цифровой коммуникации.

Согласно исследованиям [9], учитель играет ключевую роль в регулировании образовательного процесса и успехе ученика, важное место в процессе взаимодействия занимает невербальная коммуникация или язык жестов. Таким образом, присутствие учителя на видео усиливает воздействующий эффект на адресата, создает ощущение реальной, не опосредованной коммуникации. В большинстве проанализированных видео подкастах авторы используют учебные средства, свойственные работе в обычном классе, например, доску, на которой отображается информация так же, как это было бы во время очного урока. Это приближает восприятие опосредованного текста к условиям реальной коммуникации. Следует отметить, что в видео подкастах можно проследить характерные дискурсивные формы и коммуникативные стратегии, присущие как цифровой, так и неопосредованной коммуникации: приветствие (здравствуйте, добрый день), прощание (до новых встреч, пока), объяснение (слушайте, сейчас я вам расскажу о), оценивание и обратная связь (напишите ответ в комментариях, есть ли у вас вопросы). Наличие или отсутствие той или иной дискурсивной формы во многом зависит от формата видео: в блогах авторов длина урока ограничена временными рамками, соответственно, некоторые элементы опускаются или сокращаются. Отмечается сокращение дистанции между адресатом (учителем) и адресантом (учениками, просматривающими подкаст), например, вместо добрый день – привет, в английском языке – hi и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что видео блоги и подкасты можно отнести к жанрам учебно-педагогического дискурса.

Основные результаты

Отмечается, что учитель в цифровом образовательном пространстве выступает в качестве комментатора, тьютора и навигатора в образовательном контенте [10, С.39]. Невербальный текст может при этом выполнять функцию этого контента, а тьютор комментирует его.

На популярном ютюб канале Nucleus Medical Media с более чем 4 миллионами подписчиков, посвященному различным вопросам биологии и других наук, все тексты представляют собой комбинацию анимации и вербального компонента, представленного речью автора и различными подписями (рис.1).

Рис. 1 – Фрагмент анимационного видео о строении клетки

Воздействие на адресата достигается за счет обращения к первой сигнальной системе, визуализации сложных явлений, например, строение клетки (рис.1) или воздействие вакцины на организм и др. Созданное при помощи компьютерной графики видео даёт наглядное представление понятия или явления окружающего мира, которое невозможно увидеть без специального оборудования, особых лабораторных условий и длительного периода наблюдения тем самым делая доступным понимание таких сложных процессов для более широкого круга лиц. Подписи, вмонтированные в видеоряд, помогают сфокусировать внимание на основных терминах или процессах. Например, в видео (рис.1) вербальный компонент дублирует речь диктора и фиксирует термины: cells – «клетки» cytoplasm – «цитоплазма» и др. Это микроскопические частицы, которые невозможно рассмотреть невооруженным взглядом. Компьютерная анимация представляет процесс наглядно, обращаясь к первой сигнальной системе, а вербальная интерпретация изображенного объекта актуализирует денотативное значение, содержащееся в видео. Появляется вторичный текст, который создается для других условий коммуникации и для другой аудитории.

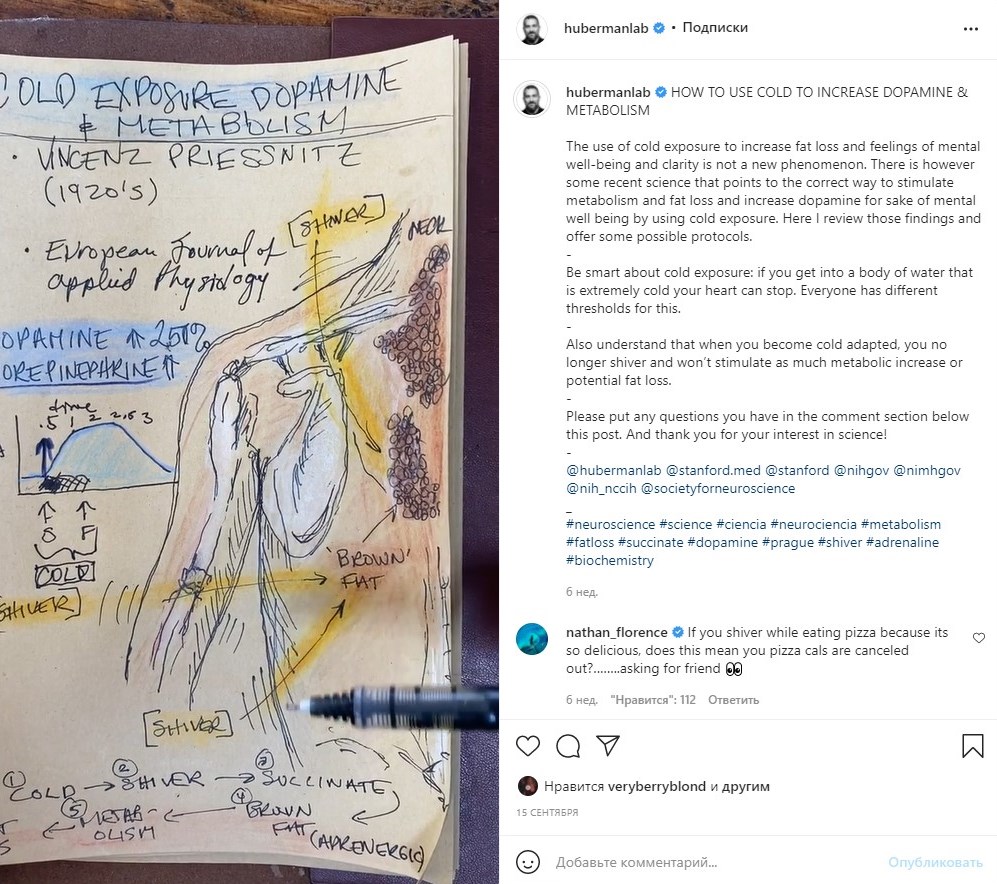

Вторая группа текстов представляет собой съемку реального автора, который выступает в роли персонажа. Например, популярный ютюб канал Мослекторий предлагает адресатам видео реальных лекций специалистов из разных областей знаний: биология, психология, искусство, медицина и т.д., которые представляют собой сложный видеотекст, состоящий и видео ряда, презентациии, видеофрагментов или анимации, которые использует учитель в ходе урока. При этом видео приближает адресата к ситуации реальной коммуникации; автор, разговаривая со зрителями в студии, одновременно обращается и к тем участникам, которые будут просматривать это видео позднее. Необходимо отметить, что не всегда в подкастах в форме лекции присутствует зритель. Большинство популярных видео блогов авторов – это запись видео учителя, передающего знание ученику только через опосредованную коммуникацию. Например, видео блог Эндрю Хубермана (Andrew Huberman), профессора нейробиологии и офтальмологии Стендфордского университета, представляет собой запись лекции – рассказа о влиянии различных явлений и веществ на эффективность работы различных систем человеческого организма, описание механизмов и условий работы гормональной системы и др. Блог достаточно популярен у всех, кого интересует данное направление и имеет около шестиста тысяч подписчиков. В видеофрагментах присутствует один автор-персонаж, обращающийся непосредственно к адресату при помощи вербальных средств – речь и подписи. Особый интерес у этого автора представляют тизеры к подкастам – короткие по продолжительности видео, описывающие содержание будущих лекций. Их прагматика нацелена на то, чтобы вызвать интерес у зрителя к последующим материалам. Большинство этих тизеров дополнены авторским рисунком – скетчем по той или иной теме или написанным от руки планом к лекции, которая будет отображаться в видео, и в качестве знака - символа, фокусирующего внимание адресата используется ручка (рис.2) Так же, как и в большинстве креолизованных текстов педагогического дискурса, символ ручки, пера или карандаша рядом с вербальным компонентом означает, что данная информация важна, на нее необходимо обратить внимание или записать.

Рис. 2 – Фрагмент видео с использованием ручки как индексального знака

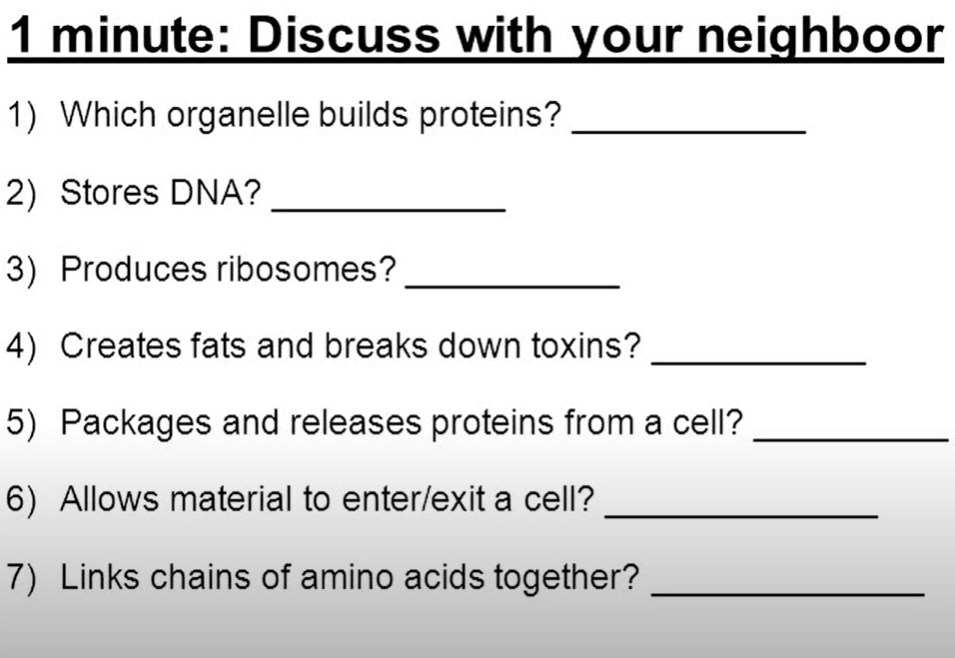

Неотъемлемой частью процесса коммуникации в рамках педагогического дискурса является непосредственное взаимодействие между участниками образовательного процесса. В цифровом пространстве это взаимодействие происходит путем опосредованной коммуникации и может быть выражено различными средствами. За счет возможности оставлять комментарии, повествовательный текст приобретает черты диалогичности. В частности, свойственные неопосредованной коммуникации дискурсивные формы оценивания и обратной связи, направленные на достижение перлокутивного эффекта, реализуется в опосредованной коммуникации. Например, в видео на тему Органеллы клетки на канале Beverly Biology автор обращается к зрителям: «Если бы мы были в классе, то я бы попросил вас с соседом по парте обсудить следующие вопросы, но сейчас, пожалуйста, остановите видео и попробуйте ответить на них самостоятельно» и предлагает небольшой тест (рис.3). После чего, через несколько секунд в следующем фрагменте появляются ответы на эти вопросы. Таким образом, адресаты могут проверить и оценить свои знания самостоятельно и вернуться к просмотру вопросов, вызвавших затруднение и ситуация опосредованной коммуникации дополняется дискурсивной формой оценивания, являющейся важной характерной особенностью учебно-педагогического дискурса.

Рис.3 – Тест

Необходимо отметить, что коммуникации в рамках видео уроков свойственны такие же дискурсивные элементы, как и в очном общении. Цель автора – донести более сложную научную информацию для широкого круга зрителей – учеников достигается при помощи механизмов адаптации.

Заключение

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы. Подкаст перспективно рассматривать как особый жанр креолизованного адаптированного текста, имеющего характерные структурные элементы и особые прагматические функции (привлечение внимания адресата, передача информации в доступной форме).

Популярность подкаста как текста учебно-педагогического дискурса будет только расти, что объясняется востребованностью образовательных целей, массовизацией самообразования и образования, персонализацией обучения и удобством условий обучения. Удаленность адресата и адресанта, а также опосредованность их общения заставляет обращаться к адаптированным текстам. Яркость контента, его апелляция к первой сигнальной системе за счет иконизации компонентов сообщения обеспечивает востребованность подкастов в рамках учебно-педагогического дискурса. Частотный выбор невербального сообщения при прагматическом выборе речевых средств, а не исключительно вербальных речевых средств свидетельствует о наглядно-образном мышлении адресата, а не только вербальном, поскольку язык связан с мышлением.

References

Nikitina E.S. Semiotika. Kurs lekcij [Semiotics. Lectures] / E.S. Nikitina. – M.: Akademicheskij proekt, Triksta, 2006. – 528 p. [in Russian]

Pervukhina S.V. Digital communication in linguistic research / Pervukhina S.V., Churikov M.P. // Russian Linguistic Bulletin. – 2021. – № 2 (26). –P.9-11.

Arutyunova N.D. Diskurs [Discourse] / N.D. Arutyunova // Lingvisticheskij enciklopedicheskij slovar’ [Linguistic encyclopedia]. – M.: Sovetskaya enciklopediya. – 1990. – P. 136-137. [in Russian]

Karasik V.I. Yazykovoj krug: lichnost’, koncepty, diskurs [Language circle: personality, concepts, discourse] / V. I. Karasik // – Volgograd: «Peremena», 2002. – P. 303 – 315. [in Russian]

Golubeva S.L. Vliyanie Interneta na transformaciyu yazyka i myshleniya [Internet impact on the language and mentality transformation] / S.L. Golubeva // Nauchnoe mnenie [Scientific opinion]. –2014. –№ 10-1. –P.165-171. [in Russian]

Elina E.A. Izobrazitel’noe iskusstvo kak fenomen «udvoennoj kommunikacii» [Fine art as a phenomenon of ‘doubled communication’] / E.A. Elina // Voprosy psiholingvistiki [Psycholiguistics issues]. –2008. –№ 8. – P.112-123. [in Russian]

Savchuk S.O. Ustnaya nauchnaya rech’ v svete korpusnyh dannyh [Oral scientific speech in corpus data] / S. O. Savchuk // Analiz razgovornoj russkoj rechi (AR3 - 2017). Trudy sed’mogo mezhdisciplinarnogo seminara. [Analysis of oral Russian speech. Issues of interdisciplinary seminar] – 2017. – P. 143 [in Russian]

Pervuhina S.V. Kreolizovannost’ kak odna iz harakteristik adaptirovannogo teksta [Creolization as a characteristic feature of a simplified text] / S.V. Pervuhina // Gumanitarnye issledovaniya.[Humanitarian research] – 2015. – №2 (54). – P. 7 [in Russian]

Fateme Bambaeeroo. The impact of the teachers’ non-verbal communication on success in teaching / Fateme Bambaeeroo, N. Shokrpour // Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. – 2017. –С. 51

Yanickij E.S. Psihologicheskie aspekty cifrovogo obrazovaniya [Psychological aspects of digital education] / E.S. Yanickij // Professional’noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom [Professional education in Russia and abroad] . –2019. –№2 (34). – P.38-44. [in Russian]