The destruction of immersion in film translation (based on the recast of "Cards on the Table")

The destruction of immersion in film translation (based on the recast of "Cards on the Table")

Abstract

This article aims to identify disturbances in isochrony in film translation, determine their causes and consequences for communication. The original film "Cards on the Table" from the series "Agatha Christie’s Poirot" and its Russian-language recast serve as factual material. The work uses general scientific methods and techniques of analysis (observation, directional sampling, interpretation, description, generalisation, quantitative analysis, classification) and linguistic methods (comparative analysis, auditory analysis, instrumental analysis of spoken language). Five types of desynchronisation between the voiceover and the authentic sound and video sequence were identified, which provoke miscommunication and damage the immersiveness of the film reception. The reasons for the absence of lip-sync in dubbing, which are multifactorial in nature — the interaction of linguistic asymmetry, individual characteristics of voice actors, errors in the placement of timecodes and special marks in the editing sheet — are analysed. Prospects for further research in the analysed problem area are outlined.

1. Введение

Киноперевод — в системе межъязыковой коммуникации и лингвосемиотики сравнительно молодая область знаний, не сопоставимая по длительности с историей перевода, понимаемого и как практика межъязыкового посредничества, и как переводоведение. В связи с этим неудивительно, что его понятийная картина пока нестабильна и противоречива , . Терминосфера пополняется новыми единицами в процессе развития и накопления научного знания (а не только с количественным ростом опытов киноперевода по всему миру — и в контакте разных лингвокультур). На нынешний момент несогласованность наблюдается в базовых терминах (киноперевод, киновидеоперевод , аудиовизуальный перевод (АВП), локализация , , языковой трансферт, мультимедийный перевод ) и их родо-видовых связях. Различны классификационные взгляды исследователей, дифференцирующих виды/типы киноперевода, где частотными принципами служат используемые технологии (дубляж / dubbing, редаб / redub, рекаст / recast, войсовер / voice-over, субтитры, супратитры, сурдо- и тифлоперевод , , , ), цель перевода (дубляж, закадровое озвучивание, субтитрование, аудиодескрипция, комментирование , , , ), а также характер трансляции (внутриязыковой и межъязыковой ). Критерии качества киноперевода пока не выработаны, оставляя простор для дискуссии членов научного сообщества, практикующих переводчиков кинопроизведений и зрителей, стоящих на разных точках опоры.

2. Методы и принципы исследования

Настоящая статья направлена на установление погрешностей синхронности в кинопереводе и выявление их причин и следствий для коммуникации. Для этого направленной выборкой по результатам наблюдения над аудиовизуальным контентом выделены 57 фактов десинхронизации наложенной звуковой дорожки перевода с видеорядом и/или звукорядом аутентичного фильма. Длительность каждого факта десинхронизации верифицирована программой анализа звучащей речи Praat. Далее этот материал структурирован по проявлениям десинхронизации, интерпретировано их влияние на реципиентов-зрителей, подвергнуты анализу причины отсутствия липсинка в озвучивании. Эмпирическую базу составляет оригинальный фильм 10‑го сезона сериала "Agatha Christie’s Poirot" («Пуаро») "Cards on the Table" («Карты на стол») 2006 г. и его русскоязычный АВП, который «озвучен телекомпанией ТВЦ» . Общая длительность звучания аутентичного фильма и его русскоязычного киноперевода составили 3 ч 5 мин.

Актуальность избранного фактического материала обусловлена непреходящим вниманием отечественных зрителей к этому сериалу и в целом высоким качеством его киноперевода. Развитие теории киноперевода создает предпосылки для новой оценки погрешностей в этой отрасли переводческой практики. Отсутствие на нынешний момент единой типологии видов / типов киноперевода позволяет рассматривать весь имеющийся эмпирический материал кинопереводов на русский язык (не только новейший) как источник анализа, служащий развитию теоретических положений, поскольку практика киноперевода демонстрирует факты, не находящие однозначного места в современной типологии киноперевода и категорической оценки. Таким образом, ретроспективный характер эмпирической базы (активно и продуктивно используемый в других отраслях переводческой теории и практики) не отвергает перспективы теоретического осмысления и получения нового научного знания в избранной проблематике.

Аутентичный англоязычный кинотекст привлекается к сопоставительному анализу и позволяет идентифицировать среди причин десинхронизации объективные лингвистические факторы (на фоне субъективных факторов переводного озвучивания). Таким образом, в работе используются и общенаучные методы (наблюдения и выборки, интерпретации и описания, анализа и обобщения, количественного анализа и классифицирования), и частнонаучные (сопоставительный анализ и инструментальный анализ звучащей речи).

3. Обсуждение

Определить технологию русскоязычного озвучивания достаточно непросто. Значимыми принципами дифференциации технологий в звуковом кинопереводе служат:

– наличие / отсутствие аутентичной речевой дорожки;

– количество актеров озвучивания;

– степень актерской реализации голосом (формальная рецитация, «начитывание» или передача эмоциональных состояний) ;

– наличие / отсутствие / степень точности артикуляционной укладки (в иной терминологии — наличие / отсутствие артикуляционной синхронности, именуемой также липсинком и «укладкой в губы» , ), имеющей трехступенчатую градацию (дубляжный липсинк / hard lip sync , вольный липсинк / soft lip sync , полулипсинк / semi lip sync );

– наличие / отсутствие кинесической синхронности ;

– наличие / отсутствие изохронии (длины звучания реплик и, соответственно, длины пауз ).

Однако такой подробный перечень не исчерпывает всех маркеров той или иной технологии озвучивания. И в то же время граница отдельных видов киноперевода остается весьма зыбкой, а дифференциация — нечеткой, особенно в сочетании с терминологическими разногласиями. Тем не менее предпримем попытку идентифицировать разновидность киноперевода в анализируемой русскоязычной версии фильма.

Cохранение аутентичной звуковой дорожки однозначно указывает на то, что этот фильм не дублирован, как, впрочем, и весь сериал. Признать в продукте киноперевода редаб также невозможно, т.к. представленный зрителям кинотекст не соответствует главному признаку редаба: «адаптированная речевая дорожка полностью заменяет оригинальную» . Отсутствие артикуляционной укладки (ни строгого, ни вольного липсинка) ставит под сомнение и рекаст. Однако в пользу признания в этом кинопереводе рекаста говорит режим озвучивания — многоголосый, но с ограниченным количеством актеров. В анализируемом фильме задействованы 18 актеров, которые исполняют 10 главных ролей и 8 эпизодических (в том числе 2 роли без речи), а русскоязычное озвучивание выполнено 4 актерами (2 мужских голоса и 2 женских — в гендерном соответствии с персонажами видеоряда). Не только ограниченное количество голосов в русскоязычной звуковой дорожке свидетельствует в пользу того, что озвучивание выполнено в технологии рекаст, но также и выраженная игра отечественных актеров озвучивания. В этом отношении достаточно указать на мастерство и высокую эмоциональность и вовлеченность Рудольфа Панкова, «легенды дубляжа», ставшего русским голосом Пуаро — бессменным на протяжении всего сериала, несмотря на то, что работу по записи русскоязычной аудиодорожки и сведению звука с 1989 по 2013 гг. выполняли несколько (кино)студий и компаний («Нота», работавшая по заказу ВГТРК и ТВЦ, «Фильмэкспорт» — по заказу РТР и ОРТ, «Лексикон» — по заказу телеканала «Россия» и неназванные в войсовере студии — по заказу РТР и клуба «Другое кино»). Еще одним аргументом в пользу рекаста выступает собственно специфика оригинала — это сериал, а для таких проектов чаще применяется именно рекаст, в связи с меньшими требованиями к артикуляционной синхронности речевого сопровождения в переводе с аутентичным звуком.

Таким образом, по трем критериям в закадровом озвучивании "Cards on the Table" можно распознать рекаст. «Рекаст (полулипсинк) (Recast) — смешанный вид дубляжа. Перевод строго следует принципам изохронии и иногда, в небольшой мере, артикуляционной синхронности. Может применяться как для качественного многоголосого закадрового озвучивания, так и для максимально "бюджетного дубляжа"» (semi-lip sync) . «Рекаст — это, как говорят коллеги, русское изобретение: мы делаем вольный липсинк, но актеры при этом эмоционально отыгрывают то, что происходит на экране…» .

Тем не менее отступлений от изохронии в озвучивании этого фильма достаточно много: в 57 случаях отмечены несовпадения войсовера с аутентичной звуковой дорожкой и/или «смыками» (границами говорения, т.е. моментами, когда актер в кадре открывает и закрывает рот).

1. Опережение войсовером. Такие явные нарушения границы речи представлены в трех вариантах.

1.1. Закадровый звук персонажной речи появляется до того, как в визуальном контенте кинотекста начинается артикуляция, т.е. актер на экране еще не открыл рот, а звук на языке перевода уже слышен зрителю. Адаптируясь к одновременному звуку речи на родном языке и на языке оригинала, зритель может отметить не только несовпадение артикуляции, но и «отставание» приглушенного аутентичного контента, особенно если является билингвом, владеющим английским языком. Эти факты наиболее кратковременны: отрыв войсовера от аутентичного звука во всех исследованных фактах этой группы не превышает 406 мс. В примерах ниже сегменты опережающего войсовера заключены в квадратные скобки.

[А вот] и следующий роббер.

[Теперь] незаконченный роббер.

[Я не] читаю светскую хронику.

[Видимо], придется быть откровенным.

1.2. Другим проявлением опережения может служить более ранний финал русскоязычной речи. Тогда в кадре артикуляция актера указывает на продолжающийся факт говорения, а англоязычная речь звучит отчетливо, не скрытая наложенным звуком перевода. Но, впрочем, звуковое несовпадение малопримечательно, в отличие от зрительно-слухового диссонанса, возникающего из-за того, что несопровождаемая войсовером артикуляция актера в кадре продолжается. Длительность звучания оригинала (после окончания фонации в войсовере) находится в диапазоне 374–811 мс. Для наглядности приводимых ниже примеров текст войсовера представлен вместе с оригиналом, где фрагмент, на который накладывается русскоязычная речь, взят в угловые скобки, а слышимый после финала войсовера сегмент выделен полужирным шрифтом.

Нет, что-то более … восточное. <Something more> … oriental.

Должно быть, великое множество отравительниц так и не разоблачили. <There must be a tremendous number of women poisoners who have never been> found out.

Здесь нас четверо. И все мы в некотором роде … сыщики. <Here the four of us, and we’re all… well, forwant of a better word,> … sleuths.

Инспектор Виллер, я понимаю, что один из четверых в этой комнате виновен. Разумеется, не жду, что мне поверят на слово. Но хотя бы не намекайте, что я лгу. <Superintendant Wheler, I realise that one of the four people in that room must be guilty. Naturally, I don’t expect to simply take my word that I am not that person. But you will kindly not to imply that> I tell lies.

Он считал одного из них убийцей. <He invited them here because he believed one of them to be> a murder.

Должно быть здорово взять и написать целую книгу. <It must be marvelous to write. I mean to sit down and write> a hole book.

1.3. В единичных случаях (в нашем фактическом материале таковых всего 3) целая реплика звучит в войсовере ранее, так что зритель может слышать сначала озвученный сегмент перевода, а затем его оригинал на английском языке. Временной период звучания таких мини-реплик составляет от 308 мс до 914 мс. В таком случае зрителю становится наиболее заметно расхождение звукоряда перевода с видеорядом.

Интерьер? The room?

И она умерла. Well, she died.

Такая жалость! The damn shame!

2. Отставание войсовера также представлено в двух формах.

2.1. Отставание от начала аутентичной речи можно зафиксировать, если артикуляция актера на экране свидетельствует о факте говорения, а русскоязычная речь все еще не слышна. Внимательный билингв может отметить также разницу стартового момента речи на языке перевода и на языке оригинала (оригинал предшествует переводу), но такие зрители — в меньшинстве. Границей расхождения было принято визуальное начало артикуляции, от которого звук отставал, колеблясь в среднем интервале от 420 мс до 1043 мс. Речевой отрезок, создающий диссонанс аутентичного звука и войсовера, в представленных ниже примерах взят в квадратные скобки.

[Mind if I make myself] scarce? Ничего, если я удалюсь.

[I have some reasons] to dislike Shaitana. У меня были причины не любить Шайтану.

[Don’t you like] London society? Вам не нравится лондонское общество?

[I’m unmarried], my parents are dead. Я не женат, родители умерли.

[Clean] as a whistle, fine shot cool head strict disciplinarian … Чист как стекло. Отличный стрелок. Хладнокровный, поборник дисциплины…

В некоторых эпизодах отставание настолько очевидно, что вмещает звучание целой синтагмы (с точки зрения фонетики), или предложения (с точки зрения синтаксиса), или реплики (с точки зрения текстологии):

[Oh, look]. Смотрите.

[What is he?] Кто он?

[Glade to see you]. Рад Вас видеть.

[It’s jolly curious]. Любопытно.

[Thank you], partner. Большое спасибо, партнер.

[Well well], doctor Roberts. Так, доктор Робертс.

Частотны такие факты в диалогах, когда реплика предшествующего участника беседы еще не завершена в русскоязычном озвучивании, а актер в роли принимающего речевую эстафету уже артикулирует свое высказывание, не сопровождаемое с момента старта фонации озвученным переводом. Таких примеров достаточно много. Такие «сбои» в диалогах не остаются незамеченными зрителем, особенно, когда участники беседы на экране — разнополые. Это вызывает закономерное неприятие . В фактическом материале выявлено несколько примеров гендерного диссонанса видео- и звукоряда в переводе: визуальный ряд маркирует границу речи мистера Шайтаны, его русский войсовер продолжает звучать, препятствуя началу речи миссис Оливер, которая в русском закадровом звуке отстает от начала локуции актрисы на 804 мс. Аналогично в разговоре Пуаро с мисс Берджесс Рудольф Панков произносит свою реплику, отставая от экранной границы смыка на 716 мс, когда в кадре уже видна артикуляция героини, или в разговоре с миссис Оливер, где артикуляция Зои Уонамейкер приходится на финал войсовера русскоязычного Пуаро. Речевой отрезок, создающий диссонанс визуализации и войсовера в этом и следующих ниже примерах, взят в квадратные скобки, а в примерах, сопряженных с гендерным несоответствием говорящих на экране и в русскоязычном озвучивании, дополнительно выделен полужирным шрифтом.

Мы встретились на литературном ужине. Миссис [Оливер была почетным гостем]. — Это писательский кружок.

Не факт, Пуаро. Может, заурядный грабитель, который знал, что [дом пустует]. — Возможно.

Мы уже знаем, что она была гувернанткой и ушла к мис[сис Диллинг]. — В промежутке у нее была другая работа.

У доктора … есть постоянный партнер по [бриджу]? — Да! Они помешались на бридже.

Нет, мадам, я [переехал]. — Конечно, как же я забыла?

– Неспособный на убийство?(инспектор Виллер)

– Неспособный на то, что я бы назвал убий[ством… Да!] (полковник Хьюз)

– Но может убить человека по веским, по его мнению, причинам? (миссис Оливер)

Рекордное отставание зафиксировано на отметке 3439 мс. И одновременно это самый эксплицитный и самый негативный (по урону иммерсивности ) факт нарушения изохронии. В полилоге четырех персонажей отставание войсовера от оригинального звука, накапливаясь, приводит к тому, что русскоязычную реплику инспектора Виллера актер озвучивания произносит в тот момент, когда на экране Пуаро достает из жилета карманные часы (нарушается и кинесическая синхронность). Произнесенная актером озвучания фраза совпадает с крупным планом Дэвида Суше в роли Пуаро (см. табл. 1). У зрителя возникает иллюзия того, что реплика: «Я человек семейный и прошу меня извинить», — принадлежит гению сыска, а любой реципиент от новости о семейном статусе Пуаро испытает шок, т.к. всем известна личная драма этого гения сыска, имевшего несчастье потерять свою первую любовь, которая стала женой его сослуживца, и влюбиться в графиню Русакову, ставшую на путь преступления. Отвлекаясь от экранного действа, зритель задумывается, зачем кинопроизводители настолько изменили сюжет. Таким образом, получатель русскоязычной версии, осознающий диссонанс с ситуативным контекстом и вертикальным контекстом детективов А. Кристи, имеет дело с дезинформацией. Складывается ситуация дискоммуникации , . Однако разрешается вопрос о ложной семейственности Пуаро гораздо позже: на 24-ой минуте войсовера (на 12 минут позже точки бифуркации), экранный инспектор Виллер сообщает о том, что у него есть дети. В этот момент нивелируется ошибка, вызвавшая значительную проблему в восприятии в связи с несовершенством киноперевода.

Таблица 1 - Нарушения изохронии в диалогах

Аутентичный звук | Персонаж в кадре видеоряда | Войсовер |

Good for you, partner.It’s ten past twelve. Time for another? | полковник Хьюз | Вам повезло, партнер. Десять минут первого. |

No, I’m a family man. You’ll have to excuse me. | инспектор Виллер | Еще сыграем? |

I also must go. | Пуаро | Нет, я человек семейный и прошу меня извинить. |

Well, I’m afraid, Mrs Oliver we’re all up, and you’re down. | полковник Хьюз | Мне тоже пора идти. Боюсь, миссис Оливер, что мы все в выигрыше, кроме Вас. |

All I did was follow my instincts. I don’t know what went wrong tonight. | миссис Оливер | Я всегда подчиняюсь инстинкту. Почему-то сегодня не сработало. |

2.2. В некоторых случаях длительность звучания войсовера не совпадает с длительностью звучания звуковой дорожки оригинала таким образом, что после финала аутентичного звука или после кадра, отчетливо демонстрирующего прекращение говорения (без артикуляции), отчетливо слышна продолжающаяся русскоязычная речь, длительность которой находится в диапазоне от 227 мс до 461 мс. В демонстрируемых ниже примерах сегменты войсовера без артикуляции экранного героя взяты в квадратные скобки.

Что Вы думаете [об этом]?

Симметрии [не хватает].

Они не похожи [на преступников]

Если бы я ужинал только в порядочных домах, то не бывал бы [на людях]

Моя репутация чис[та, полковник].

Чист как стекло. Хладнокровный, поборник дисциплины, везде любим [и почитаем].

Что Вы собственно [ищите]?

Я ничего не помню [простите].

– Словно уже знает, кто это [сделал]

– Откуда [знает]?

– Поня[тия не имею].

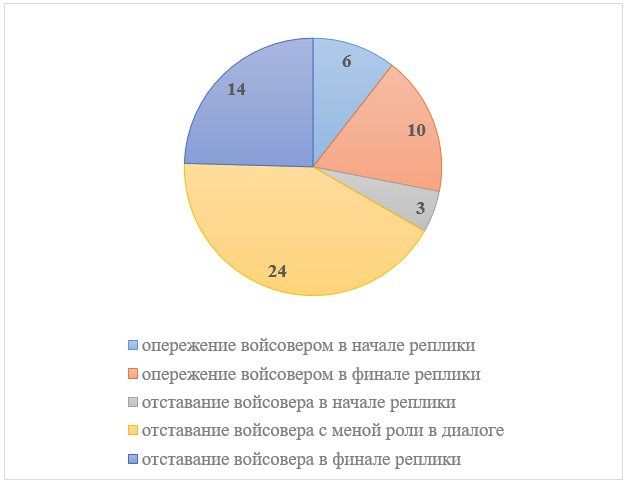

Завершая анализ нарушений изохронии в переводе фильма "CardsontheTable" на русский язык, обратим внимание на частотность выявленных выше тенденций несовпадения границ войсовера с аутентичным речевым контентом, представленные по итогам количественного анализа на диаграмме ниже (см. рис. 1).

Рисунок 1 - Частотность разных типов десинхронизации

4. Заключение

Причины анализируемых явлений многоаспектны и взаимосвязаны. С одной стороны, это языковая асимметрия, которая находит выражение в большей длине русскоязычного контента (в силу его большей склонности к аналитизму, в отличие от английского языка, имеющего выраженную тенденцию к синтетизму). Это расхождение систем и норм (языковых и речевых) приводит к тому, что текст перевода на русском языке в исследованном массиве примеров оказывается в среднем длиннее на 3‑5 слогов. С другой стороны, значительную роль играют личностные особенности актеров озвучивания. Так, в нашем фактическом материале, рассчитывая скорость речи в продолжительном периоде (свыше 10000 мс непрерывного говорения) как количество артикулированных слогов в отношении к длительности фонации, мы обнаружим, что скорость речи Зои Уонамейкер выше, чем у актрисы, озвучивающей роль миссис Оливер на русском языке (4,54 и 4,39 слога в секунду соответственно), скорость речи Дэвида Суше выше, чем у Рудольфа Панкова (4,03 и 3,63 слога в секунду соответственно), как и у Алекса Дженнингса в роли доктора Робертса в сравнении с обладателем второго мужского голоса в русском войсовере (4,98 и 4,75 слога в секунду соответственно), и у Лесли Мэнвилл в роли миссис Лорример в сравнении со вторым женским голосом войсовера (5,97 и 5,88 слога в секунду соответственно). Однако заметим, что в речи Рудольфа Панкова темповый показатель сопряжен с бóльшими паузами, которыми актер озвучивания голосом эксплицирует образ своего героя. Значительное влияние могут оказывать и ошибки в расстановке таймкодов в монтажном листе и ошибки в расстановке спецзнаков (короткая пауза, длинная пауза), а также и недостаточная работа со скриптом — ввиду разной длины синтагм (количество слогов в русском тексте больше, чем в оригинале). Очевидно, принимая во внимание языковую разницу и стремление актеров озвучивания придать бóльшую выразительность речи посредством снижения ее темпа, нужно дорабатывать скрипт с целью переформулирования и/или компрессии.

Следствием выявленных многочисленных нарушений изохронии и спорадических нарушений кинесической синхронности становится эмерджентность кинорецепции отечественными зрителями. Они вынуждены отвлекаться (и, следовательно, рассредоточивать внимание) из-за диссонанса от расхождения звука с визуальным контентом, который разрушает иллюзию достоверности изображаемого действия. Эффект погружения в единый синхронизированный континуум полимодального поликодового произведения (каким является кинотекст в системе своих составляющих) разрушается. Иммерсивность деформируется, т.к. зрителям приходится прилагать дополнительные усилия: сглаживать гендерные сбои в диалогах, осмысливать и компенсировать несогласование артикуляции на границах речевых отрезков актера в кадре с опережающим его или отстающим от него войсовером, препятствующие гармоничной коммуникации.

В отношении теории киноперевода важным выводом считаем обнаруженные тенденции неизохронного войсовера в рекасте, которые требуют дальнейшей детализации разновидностей киноперевода. Очевидно, при расширении эмпирической базы откроется поле нового понимания смешанных типов киноперевода, которые пока не получили своего наименования, но уже представлены в практике аудиовизуального перевода. Таким образом, перспектива исследования видится в разработке новой классификации типов / видов / форм киноперевода и в развитии терминосферы этой области переводоведения.