Специфика изучения русского языка китайскими студентами – типологические характеристики

Специфика изучения русского языка китайскими студентами – типологические характеристики

Аннотация

Русский и китайский языки значительно отличаются друг от друга, поскольку обладают типологическим разнообразием, обусловленным различными признаками. В частности, значительно разнится система фонем, синтаксис и семантика. Однако это не единственные отличия. У русского и китайского языков присутствует целый комплекс грамматических неравенств, оказывающих значительное влияние на процесс обучения. Чтобы повысить его эффективность, а также упростить восприятие студентом представляемой информации, необходимо осуществить четкое дифференцирование присутствующих типологических характеристик и признаков. Причем рассматриваемая процедура должна осуществляться в обеих исследуемых системах. Крайне важно, чтобы обучающийся понимал присутствующую разницу, а также мог провести параллели между языками, что позволяет структурировать материал, а также сформировать грамотный навык работы с иностранными языками, повысить эффективность запоминания сложных специфических и типологических черт, сократить количество ошибок, с которыми можно столкнуться.

В статье осуществляется попытка детального сравнения русского и китайского языков, выполняется анализ и сопоставление их типологических характеристик. Выполненное исследование позволяет дополнить существующую типологическую характеристику, что крайне полезно для последующей подготовки лекций, семинаров, составлении методических пособий. Все это подчеркивает актуальность работы.

1. Введение

В течение последних 20 лет прослеживается значительный рост интереса китайских студентов в изучении русского языка, что вызвано налаживанием русско-китайских отношений и тесным взаимным сотрудничеством . Подобный подход способствует росту эффективности взаимодействия. Прослеживаемая тенденция подкрепляется официальными документами, нацеленными на улучшение сформировавшихся отношений. В частности, был заключен «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». Срок рассматриваемого норматива подходил к концу, однако 28 июня 2021 года главы государств приняли решение пролонгировать договор.

Таблица 1 - Повышение интереса со стороны китайцев к изучению русского языка

№ | Локализация и участники | Количество |

1 | ВУЗы в Китае, в которых можно пройти обучение по программе «русский язык и литература» | 173 |

2 | Количество китайских студентов, принявших решение изучать русский язык и литературу | 35000 |

3 | Школы в Китае, в которых русский изучается как иностранный язык | 250 |

4 | Количество школьников, изучающих русский | 45000 |

5 | Количество китайских студентов, которые проходили обучение в России в 2006 г. | 13 639 |

6 | Число студентов из Китая, осваивающих образовательные программы в России в 2019 г. | 24 226 |

7 | Проекты, предполагающие осуществление совместного образования обучающихся из России и Китая | 91 |

8 | Число ВУЗов из Китая, принимающих участие в проектах по совместному образованию | 600 |

9 | Количество ВУЗов из России, принимающих участие в существующих русско-китайских проектах | 150 |

10 | Сформированные русско-китайские ассоциации ВУЗов | 13 |

Примечание: по ист. [4]

Но есть определенные сложности в рамках осуществления процесса развития отношений и углубления сотрудничества. В частности, они вызваны сложностями в изучении языка, которые, в свою очередь, возникают в результате присутствующих специфических трудностей и ошибок. Что приводит к повышению риска деструктуризации и снижению уровня эффективности осуществления коммуникации. Все это повышает важность составления грамотной дидактической системы, нацеленной на обучение китайских студентов русскому языку как иностранному (далее РКИ).

Основная цель исследования – провести анализ и определить присутствующую специфику русского языка, изучив его сквозь призму существующих типологических характеристик.

Задачаи исследования:

1) определить присутствие коррелятов в процессе осуществления изучения русского языка обучающимися из Китая;

2) провести сопоставление и определить присутствующую типологическую дистанцию;

3) систематизировать полученную информацию, а затем выполнить описание некоторых наиболее значимых выявленных типологических особенностей, которые присущи русскому и китайскому языкам.

Во время проведения анализа основной упор делался на применение описательного, контекстологического и сопоставительного методов. Дополнительно применялся метод контент-анализа.

2. Результаты и обсуждения

Существует определенная специфика, которая принимается во внимание в процессе обучения китайских студентов русскому языку. В частности, в ее основе лежит типологическая классификация, которая, в свою очередь, базируется на сходствах и разнице между грамматическим строем, морфологической классификации .

М. В. Солнцев, известный лингвист-востоковед, дополнил типологическую классификацию теорией изолирующих языков. Согласно его исследованиям, китайский язык относится к категории изолирующих языков агглютинативного типа. В случае русского языка ситуация отличается: его относят к группе не изолирующих флективных языков .

Таблица 2 - Типологические характеристики русского и китайского языков

Характеристики | Русский язык | Китайский язык |

Письменность | Алфавитная письменность на основе кириллицы | Иероглифический или идеографический (словесно-слоговой) тип письменности |

Тип выражения грамматических значений | Синтетический и аналитический | Синтетический тип |

Тип морфологической структуры | Преобладают синтетические способы морфологизации | Господствует аналитизм, однако синтетизм также можно встретить |

Тип (локус) маркирования | В посессионной именной группе вершинное / зависимостное маркирование, например: «машина женщины-ы» | Нулевое маркирование . В предикации нет маркирования вершины и зависимого. В посессивной именной группе наблюдается зависимостное маркирование |

Ролевая кодировка | Ролевая кодировка в русском языке аккузативная, например, «Собак-а спит», «Собак-а бежит», «Девочк-а погладил-а собак-у». | Ролевая кодировка нейтральная. У существительных не маркируются семантические и синтаксические роли. Например: 狗追猫 («Собака догоняет кошку») . |

Стемматизация | Неморфологизованная стемма, НЕ выступающая в роли средства морфологизации, реализующаяся несколькими линеарными вариантами | Морфологизованная стемма, выступающая в роли средства морфологизации, реализуется только одним линеарным вариантом |

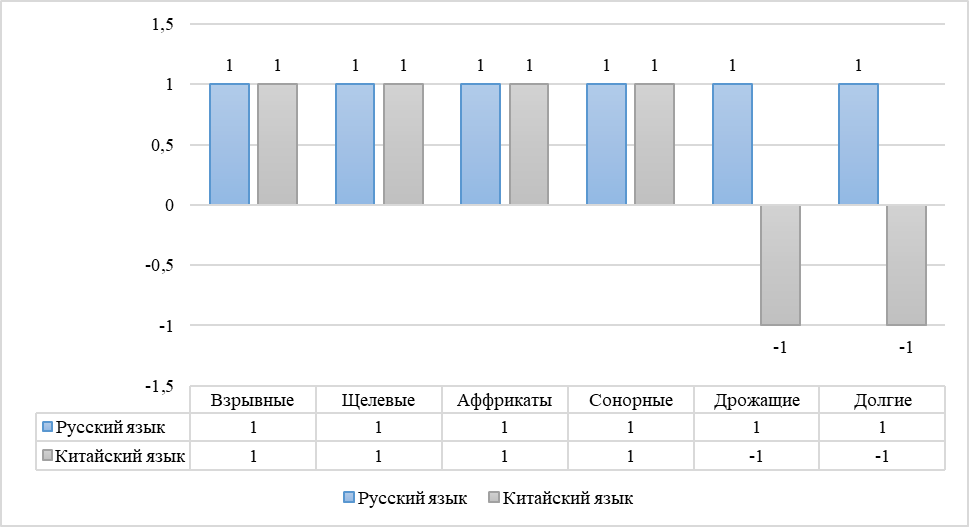

Рисунок 1 - Типологические признаки подсистем согласных в русском и китайском языках

Примечание: 1 – присущ типологический признак; -1 – не присущ типологический признак

В рамках проводимого анализа следует обратить внимание на присутствие значительной разницы между щелевыми звуками, используемыми в рассматриваемых языках. Так, некоторые звуки присутствуют в русском и китайском языках. В частности, подобная ситуация возникает в отношении двухфокусного согласного звука со вторым задним фокусом [ш]. Интересно, что он полностью отсутствует в корейском и вьетнамском языках. Если говорить о звуках, которых нет в русском языке, то в качестве примера можно привести тип сонорного заднеязычного [ŋ]. Можно рассмотреть и другой пример. Так, в китайском нет аналога долгому [ш:’] .

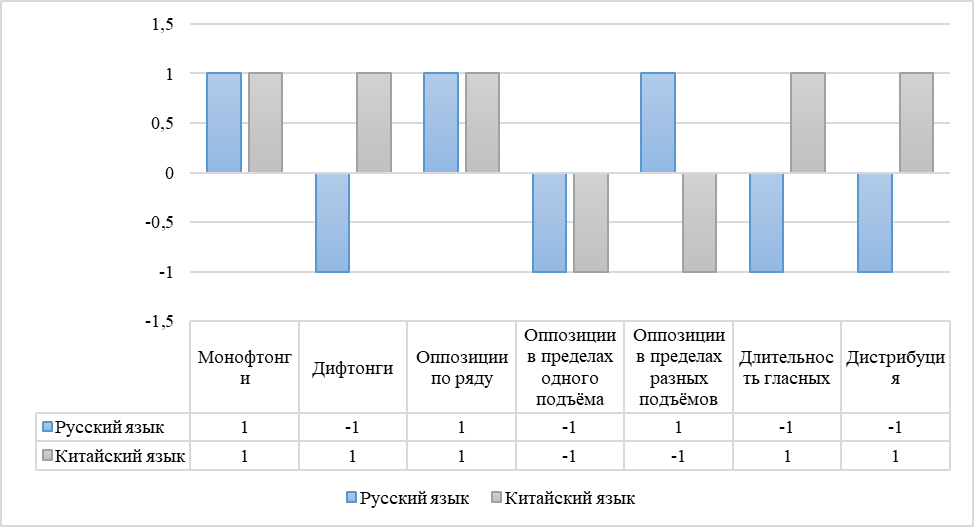

Рисунок 2 - Типологические признаки, характерные для подсистем гласных звуков в русском и китайском языках

Примечание: 1 – присущ типологический признак; -1 – не присущ типологический признак

Если рассматривать функции фонем, которые есть в русском языке, то можно заметить, что они крайне важны. Именно фонемы выполняют смысловыразительную и смыслоразличительную функции. В качестве примера можно привести слово «сон», в котором «с» выполняет смыслоразличительную функцию. Ситуация меняется в слове «с ходу», где «с» является предлогом.

В китайском языке у отдельной фонемы проявляется только смыслоразличительная функция. В качестве примера можно привести следующие слова党 [dǎng],糖 [táng],帮 [bāng],狼 [láng], в которых начальные согласные звуки разные, хотя финалы идентичны, что становится отличным примером выполнения смыслоразличительной функции . При этом отдельный звук в китайском языке не может быть реализован без гласного, что не позволяет ему брать на себя роль семантического носителя.

Что касается морфем в китайском языке, то их называют слогоморфемами. При этом само понятие морфем для обоих анализируемых языков сходное. Его предлагают рассматривать в качестве синтаксически несамостоятельной единицы языка, имеющей грамматическое или вещественное значение.

Различия между китайским и русским языками также прослеживаются в сфере темпа . При этом в обеих ситуациях прослеживается корреляция времени с категорией вида.

Данным вопросом занимался А. В. Бондарко. Ученый предлагал рассматривать временную ориентацию момента говорения в русском языке в качестве 2 классификаций времени, которое может выступать в роли временного дейктического центра в момент речи или какой-либо иной момент . Ученый проводил детальный анализ и сумел прийти к выводу о том, что форма прошедшего времени в неактуальной ситуативной речи может рассматриваться в качестве абсолютного прошедшего времени, что значительно отличает русский от китайского языка.

1. «Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей» (М.А. Булгаков).

2. 田家辉有四个儿子,三个闺女。大儿子田运起,现年三十岁,二十岁时从县立中学考入清华大学,毕业后留在北平工作,并跟本班的一位女同学结婚,生有一子,已经三岁了……二儿子田运顺,现年二十六岁,人老实,不爱说话… (贾兴安) [У Тянь Цзяхуя четверо сыновей и три дочери. Старшему сыну, Тянь Юньци, сейчас 30 лет. Он поступил в Университет Цинхуа из средней школы округа в возрасте 20 лет. После окончания школы он остался работать в Бэйпине. Он женился на однокласснице из своего класса и родил сына. Ему уже три года... Второму сыну, Тянь Юньшуну, сейчас 26 лет. Он честен и не любит болтать... (Цзя Синань)].

Анализ вышеуказанного примера позволяет заметить вышеупомянутые различия. Так, если обратиться к русскому тексту, можно увидеть, что глаголы, которые использует автор, побуждают читателя чувствовать, что событие произошло до момента говорения. При этом конкретные даты и другие специальные индикаторы времени не используются. Несмотря на это, у читателя не возникает сложностей с процессом определения того, что действие происходит в прошлом.

Если обратиться к китайскому примеру, можно заметить существенную разницу. Дело в том, что отглагольная форма затрудняет осуществление предварительного суждения о времени, в котором происходила рассматриваемая ситуация. Если детально изучить отрывок, то можно понять, что в нем фигурируют слова «现年» («текущий год») и «如今» («теперь»). Их наличие позволяет судить о позиционировании времени. Однако на самом деле рассматриваемый отрывок имеет заголовок «1941 год», что позволяет говорить о том, что «сейчас» в данном тексте – это не текущий момент, а «1941 год», который выступает точкой отсчета. Автор произведения возвращается к тем событиям и, как бы находясь в них, говорит о том, про произошло.

В китайском языке существует значительное разнообразие прилагательных с позиции семантики и грамматики. Если проводить аналогию с русским языком, то можно заметить, что они ближе к роли глагола в предложении, а не к роли существительного. Так, если прилагательное употребляется без связки, то оно заменяет сказуемое. Дополнительно прилагательное способно приобретать определенные видовременные показатели, которые обычно используются вместе с глаголами .

В результате можно говорить о присутствии существенных различий между применяемыми способами интерпретации. Все это приводит к тому, что связь между дейктическим центром момента речи и иным моментом речевого дискуса в рассматриваемых языках значительно отличается.

Так, если обратиться к русскому языку, прослеживается первый способ употребления времен, что позволяет говорить о том, что относительный момент речи базируется на абсолютном времени. В китайском языке дейктический центр момента речи базируется на относительном времени. Чтобы указать на прошедшее неопределенное время, китайцы используют суффикс 过 [guò]. Его наличие позволяет судить о том, что действие произошло в неопределенный момент в прошлом. Если обратиться к системе временных форм, актуальных для русского языка, то можно сделать вывод о том, что она представляет собой общее указание времени. При этом репрезентация характеристик детерминации и неопределенности времени не происходит. Дополнительно не демонстрируется степень дистанции между временем поведенческим и языковым.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что главным грамматическим принципом китайского языка выступает принцип временной последовательности, временного охвата и целого перед частью, что разительно отличает китайский язык от русского, в котором вышеуказанные принципы не соблюдаются .

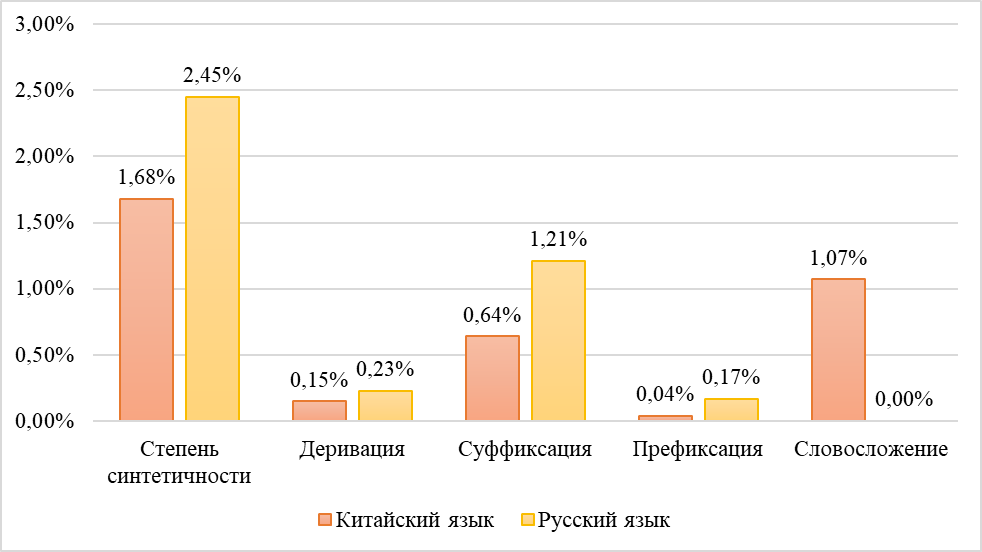

Дополнительно следует обратить внимание на существующие типологические индексы, актуальные для словообразовательной системы рассматриваемых языков. Чтобы изучить их, необходимо проанализировать рисунок 3.

Рисунок 3 - Типологические характеристики некоторых сторон словообразовательной системы китайского и русского языков

Если сравнивать особенности китайских и русских глаголов, можно заметить целый комплекс отличий. В частности, в первом случае прослеживается отсутствие морфологических форм. Китайские глаголы не меняются по лицам и числам. Разделение по видам также отсутствует.

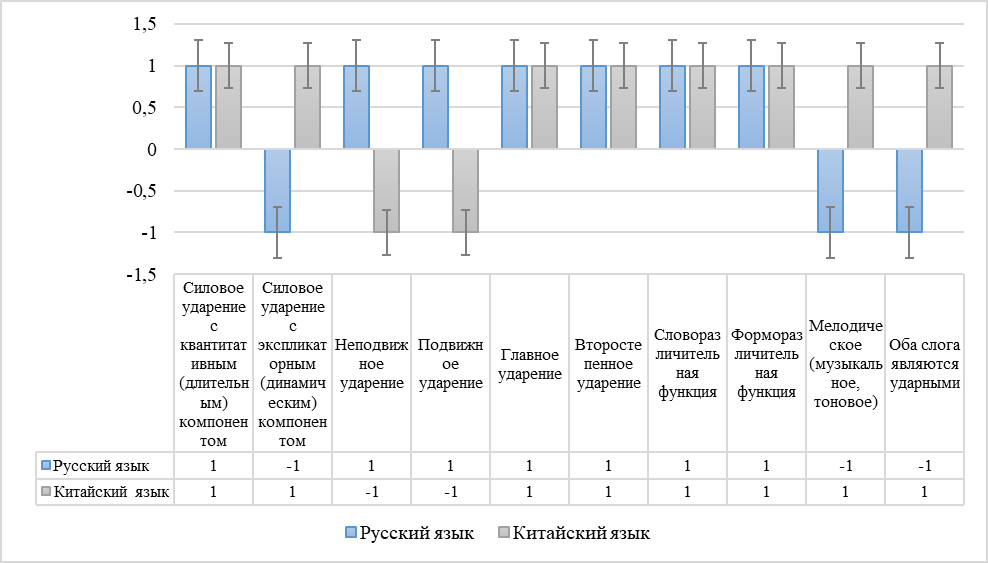

Рисунок 4 - Характерные типологические признаки ударения в русском и китайском языках

Примечание: 1 – присущ типологический признак; -1 – не присущ типологический признак

В качестве следующей важной характеристики необходимо проанализировать синтаксис, присущий рассматриваемым языкам. В частности, можно отметить, что китайский язык претерпел значительные изменения, хотя, согласно гипотезе Гринберга, он должен был оставаться типологически стабильным. Однако говорить о том, что произошли существенные изменения, нельзя (не считая возникновения пиньиня – 拼音) .

Таблица 3 - Синтаксис русского и китайского языков

Характеристики | Русский язык | Китайский язык |

Типология порядка слов | На порядок слов оказывает влияние смысл сказанного: «Я люблю гулять с собакой» (хобби), «Гулять с собакой я люблю» (признание), «С собакой люблю гулять я» (определение ролей в семье). Используется тип SVO. | В древности присутствовал строгий порядок слов SVO, например, 無貳無虞 上帝臨女(汝) —《詩經·魯頌·閟宮》 «Нет, нет, не беспокойся, Бог идет к дочери (к тебе) – «Книга стихов, Лу Сун, дворец Куан». Базовый порядок слов – SVO, однако происходит изменение преобладающего порядка слов с SVO на SOV, например, современные китайцы чаще используют выражение 我爱你 («Я люблю тебя»), а не 我你爱 («Я тебя люблю»). |

Словопорядок обусловлен синтаксически, семантически, стилистически | Словопорядок свободный. Однако присутствующая синтаксическая деривация оказывает влияние на функциональность языковых единиц, меняя ее, хотя это не влечет за собой изменение семантики и метаструктуры предложения . | Китайская грамматика представляет собой порядок слов, что означает потребность в осуществлении грамматически верного структурного построения . В китайском отсутствуют склонения и спряжения, поэтому порядок слов приобретает ключевую роль для передачи смыслов. Однако прослеживаются тенденции к использованию свободной структуры. Характерно, что порядок слов привязан не столько к грамматическим и синтаксическим характеристикам членов предложения, являющихся второстепенными, сколько к присутствующей семантике. Для них характерен строгий порядок слов: субъект + время + образ действия + место + инструмент + адресат + глагол [+ объект] + длительность. |

Отсутствие склонений и спряжений привело к тому, что именно порядок слов приобрел ключевую роль и стал играть важное значение в процессе передачи информации и интерпретации смыслов, что позволяет правильно понимать то, что хотел сказать человек.

Китайским предложениям свойственны идеограммы, разрозненные формы и значения. В русском языке действуют несколько иные правила. Так, сложные предложения в рассматриваемом случае отличаются высокой степенью логической формализации. В их рамках прослеживается выполнение упора на анализ, а не на синергию.

Анализируя процесс современного преподавания русского языка, осуществляемый повседневно, можно заметить, что довольно большое количество времени уделяется базовым знаниям. Ситуация сложилась в связи с тем, что факт проникновения культурного фона часто игнорируется.

Продолжая рассматривать типологические характеристики языков, необходимо уделить внимание фразеологии. Именно она представляет собой отражение понятия лингвистической типологии. Когда осуществляется обучение китайских студентов русскому языку, необходимо помнить о том, что существуют значительные отличия между ассоциациями и ситуациями употребления определенных слов, что обусловлено отличиями между русской и китайской культурами.

Для более детального анализа рассматриваемого явления можно взять орнитоним «сорока». В русском языке с ним существуют следующие ассоциации:

1) сплетник и чрезмерно болтливый человек. Обычно так называют людей, которые занимаются распространением непроверенной, недостоверной информации, имеющей негативную окраску. При этом сведения касаются окружающих людей. Присутствует большое количество фразеологизмов, касающихся вышеуказанного выражения. Так, фраза: «сорока на хвосте принесла» говорит о том, что информация была получена из каких-либо источников, выражение «трещит как сорока» означает, что человек много и слишком громко говорит, что вызывает определенную негативную реакцию со стороны окружающих;

2) воровство. Данная ассоциация возникла в связи с тем, что сорока питает особую любовь к блестящим вещам. Чтобы продемонстрировать симпатию самке, самец может украсть блестящие украшения или предметы. Рассматриваемый способ применяется птицей, чтобы уговорить самку поселиться именно в его гнезде и завести совместных птенцов, что нашло отражение в русском фольклоре;

3) женщина, которая излишне ярко одевается. В частности, так говорят о тех, у кого в гардеробе имеется большое количество бижутерии или драгоценных украшений. Прозвище может быть присвоено и людям, которые не только любят украшения, но и отдают предпочтение чрезмерно яркой одежде, которая привлекает внимание окружающих.

4) человек, отличающийся чрезмерным любопытством – подобное сравнение прочно закрепилось за орнитонимом и активно применяется, особенно среди представителей старшего поколения .

В целом, можно сказать о том, что образу сороки в русской культуре приписываются негативные качества. Однако если обратиться к китайскому языку, можно заметить, что здесь прослеживаются прямо противоположные ассоциации :

1) символ удачи и удовольствия;

2) птица, которая активно трещит, рассматривается, как предвестник гостей и хороших новостей: 喜鹊 [xique]. Если обратиться к русской культуре, можно заметить, что в ней есть схожая поговорка: «Сорока стрекочет – гостей пророчит»);

3) Птица фигурирует в китайской мифологии. Согласно ее сюжету, сороки помогают двум любящим друг друга людям встретиться. Рассматриваемое поверье нашло отражение в устойчивом фразеологизме 鹊桥会 [que qiao hui]. Если переводить его буквально, то он означает: «встреча на сорочьем мосту», в значении «свидание влюбленных после долгой разлуки».

Проведя вышеуказанный анализ, можно сделать вывод о том, что рассматриваемые языки имеют значительную разницу между имплицитными интенциями коммуникантов, что связано с имеющимися социально-психологическими особенностями, поскольку формирование человека происходило через призму культуры, существующей в его родном государстве.

3. Заключение

Между современными русским и китайским языками имеются значительные отличия, которые нужно учитывать, осуществляя организацию обучения студентов. В частности, китайский язык можно назвать менее синтетическим, чем русский. Дело в том, что в русском языке присутствует большое количество слов, что не прослеживается в китайском.

Если обратить внимание на морфемную деривацию, то ее можно назвать продуктивной как в русском, так и в китайском языках. При этом в обоих языках она представлена в первую очередь суффиксацией. Префиксация используется значительно реже.

В обоих рассматриваемых языках порядок слов представляет собой особое средство, применяемое для актуального членения. При этом крайне важна лексическая семантика. И в русском, и в китайском она оказывает влияние на выбор грамматически верной формы слова.