On the issue of situational elements of engineering (scientific and technical) discourse

On the issue of situational elements of engineering (scientific and technical) discourse

Abstract

The aim of the research presented in the article is to identify situational elements and determine their role within the engineering discourse. The author emphasises that engineering (scientific and technical) discourse, despite its structural stability, contains situational elements that influence the process and result of translation. In this context, the translator not only interprets the source text, but also acts as an active creator of new linguistic elements, adapting them depending on specific situational conditions. The paper presents examples of situational elements characteristic of the engineering discourse of the coal mining industry. The significance of taking into account cognitive and socio-cognitive features in translation processes is emphasised, as it contributes to a more accurate transfer of the original text content. In addition, it is noted that the language of engineering text is not static and is subject to natural development, which should be taken into account by both specialists in the field of technical communication and translators.

1. Введение

Современный инженерный (научно-технический) дискурс представляет собой сложный многослойный феномен, который требует глубокого понимания контекстуальных и когнитивных аспектов для адекватной интерпретации и перевода. В данной статье дискурс рассматривается как система, обладающая стабильностью, но в то же время подверженная влиянию ситуативности. В этой статье автор анализирует влияние этих элементов на процесс перевода, подчеркивая важность учета когнитивных и социо-когнитивных особенностей профессионалов, работающих в инженерных областях. Рассматриваются ситуативные элементы (многозначность терминологии, метафоризация, окказионализмы и т.д.), которые значительно усложняют процесс перевода и требуют от переводчика не только навыков интерпретации, но и способности к созданию новых языковых структур на основе имеющихся у него знаний о предметной области. Данная статья направлена на выявление ситуативных элементов и определение их роли в контексте инженерного дискурса.

2. Основные результаты и обсуждение

В качестве исходного определения дискурса используется подход В.З. Демьянкова, согласно которому дискурс понимается как «произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения или независимой части предложения. Часто, но не всегда, концентрируется вокруг некоторого опорного концепта; создает общий контекст, описывающий действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п., определяясь не столько последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего дискурс и его интерпретатора миром, который «строится» по ходу развертывания дискурса»

. В этом определении понятие «текст» охватывает как письменные, так и устные формы выражения мысли человека. Действительно, любой текст, связанный с определённой предметной областью, можно рассматривать как часть единого метадискурса, который опирается на ключевые метаконцепты (термин Н.Н. Болдырева), такие как, например, в угледобывающем дискурсе, шахта, выработка, проходка и прочие . Концепты и метаконцепты, являясь концептуальными основами имеют фреймовую структуру . Дискурс развивается по мере динамики событий в конкретной области деятельности. Заключительная часть представленного определения дискурса подчеркивает, что дискурс представляет собой концептуальный мир специалиста данной области, обладая социальной и когнитивной природой. Из этой природы вытекают ситуативные элементы, которые отражают контекстуальные особенности и вариативность любого дискурса. Инженерный (научно-технический) дискурс не является исключением.Технические и научно-технические тексты традиционно характеризуются краткостью, высокой степенью сжатости, стандартизированной терминологией и «сухим» стилем, лишенным выразительных элементов. Однако эта стилистическая строгость соблюдается лишь в определённых пределах. На практике переводчики часто сталкиваются с нестандартными элементами, обусловленными влиянием когнитивного стиля, присущего специалистам инженерных дисциплин. Этот стиль формируется под воздействием профессионального мышления специалистов предметной области

. Такой когнитивный стиль сохраняется у специалистов на протяжении всей их профессиональной деятельности, что оказывает влияние на структуру и характеристики используемого ими инженерного дискурса. В связи с этим при переводе научно-технической документации требуется учет когнитивных и социо-когнитивных особенностей мышления специалиста той области, в которой производится перевод.Инженерный дискурс, как и любой другой, сохраняет стабильность, но обладает ситуативной адаптивностью. Образование новой терминологии неподвластно стандартизации. Невозможно запретить использовать одно слово в терминологическом значении и «навязать» другое. Примером может служить слово проходка из Сборника научно-нормативной терминологии АН СССР

. Несмотря на официальные рекомендации, это слово продолжает использоваться в обиходе горняков, заменив рекомендованный аналог. Данный феномен можно объяснить естественными закономерностями развития языка, при которых в определённых значениях сохраняется наиболее удобная (компактная, лёгкая в использовании, простая, «интересная») лексема. Этот процесс представляет собой своего рода естественный отбор, в результате которого наиболее практичные и эффективные слова остаются в языке.

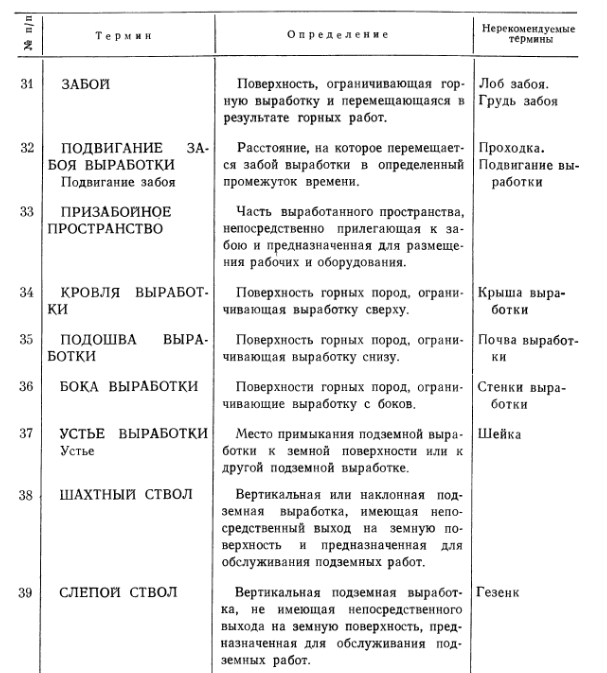

Рисунок 1 - Список некоторых рекомендуемых терминов

Ситуативные элементы инженерного дискурса также включают в себя многозначные слова/термины и омонимы. Требование к унификации терминологии, хотя и реализуется, часто имеет силу лишь в рамках конкретной узкоспециализированной области. В технических и научных текстах широко распространены примеры таких многозначных слов, как shaft, frame, terminal, switch, а также термины на русском языке, такие как резистор, блок, схема и другие. В силу полидискурсивной природы инженерной документации, один и тот же термин может встречаться в разных узкоспециализированных значениях в пределах одного текста.

В языке инженерного текста наблюдается значительное присутствие концептуальных метафор, которые могут проявляться как в их стертом виде, так и в виде авторских метафор , , . Осознавая базовый образ метафоризации, переводчик способен эффективно интерпретировать авторские неологизмы. В контексте инженерного дискурса угледобычи можно выделить не менее десяти возможных метафорических базовых образов . В качестве иллюстрации можно привести такие базовые метафоры, как «природа – это дом» и «выработка – человек», где примеры терминов включают roof (кровля), foot (почва – относимая к пластам или выработкам), room (камера), coal face (угольный забой, также обозначаемый как грудь угольного забоя), и footwall (лежачий бок).

Представленный выше перечень ситуативных элементов в инженерном дискурсе не является исчерпывающим. К данным элементам можно также отнести окказиональные образования. К выделяемым на данный момент схемам формирования окказионализмов научно-технического блока, в исследуемом дискурсе можно добавить также метафорический и метонимический перенос . Например, использование термина «карта» для обозначения подземного водосборника в русскоязычном угледобывающем дискурсе, вероятно, является следствием метонимического переноса. Такие элементы значительно усложняют процесс перевода, особенно в устной форме, так как они чаще встречаются в разговорной речи.

В целом, к возможным ситуативным элементам, обусловленным естественной когнитивной и языковой энтропией инженерного дискурса, а также его социо-когнитивными факторами, можно отнести следующие: многозначность/омонимия, ситуативные реалии (и необходимость создавать неологизмы), профессионализмы, окказионализмы, метафоры и идиомы (игра слов на основе базовых метафорических моделей), поли- / интердискурсивность.

Итоги изложенной информации представлены в Таблице 1. В левой части таблицы указаны стандартные требования и характеристики инженерного дискурса. В правой части таблицы приведены возможные ситуативные элементы, обусловленные естественной когнитивной и языковой энтропией дискурса, а также социо-когнитивными факторами.

Таблица 1 - Стабильные и ситуативные элементы дискурса

Стабильные элементы | Ситуативные элементы |

• краткость, сжатость, однообразие • стандартизированная терминология • жесткая структура • отсутствие образности | • многозначность/омонимия • ситуативные реалии – необходимость создавать неологизмы • профессионализмы • окказионализмы • метафоры и идиомы • интердискурсивность |

3. Заключение

При всей строгости грамматической и терминологической систем инженерный дискурс содержит элементы информационной энтропии и формируется не только через формальные процессы, такие как унификация и стандартизация, но и через естественные, интуитивные когнитивные механизмы. Данный отход от строгих канонов и норм, несмотря на визуальное их соблюдение, отражает особенности человеческой когниции, которая является ситуативной, воплощённой и социально обусловленной. С точки зрения когнитивной лингвистики, и, в частности, в рамках когнитивно-ситуативной парадигмы, инженерный дискурс развивается, формируется и поддерживается за счет специфических механизмов человеческого восприятия и понимания. Именно благодаря этим механизмам данный дискурс становится доступным и понятным специалистам, обеспечивая логику и ёмкость изложения. Следовательно, освоив конкретный дискурс, любой человек может им эффективно оперировать. Указанные когнитивные особенности могут использоваться не только специалистом в определенной предметной области, но и переводчиком, который, в свою очередь, должен усвоить тот дискурс, в рамках которого он будет работать.