Enantiosemy: to the problem of unification of approaches

Enantiosemy: to the problem of unification of approaches

Abstract

The present theoretical study is dedicated to the phenomenon of enantiosemy. The aim of the research work is to analyse the existing points of view on the essence of the concept of enantiosemy, as well as to identify the problems associated with the multiplicity of terminology used to denote the phenomenon in question. The article analyses the approaches to the interpretation of this concept, the connection of enantiosemy with other lexical-semantic phenomena, such as polysemy, homonymy and antonymy, and also examines the problem of the lack of a unified terminology used in relation to the phenomenon and enantiosemic lexical units. It is concluded that it is necessary to unify terminology and approaches to determining the status of enantiosemy in the continuum of related phenomena.

1. Введение

Как известно, энантиосемия представляет собой явление, в рамках которого одна полисемантическая единица имеет несколько противоположных значений. Это уникальный и чрезвычайно интересный феномен языка, который наблюдается как на внутриязыковом, так и межъязыковом уровне. В современном языкознании исследования энантиосемии лежат на пересечении когнитивной лингвистики, лексической семантики и прагматики, однако интерес к противоположным значениям одной и той же языковой единицы возник еще в античной философии. Так, о словах с противоположным значением писал еще Аристотель, указывая, что «иметь не одно значение – это значит не иметь ни одного значения; если же у слов нет [определенных] значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности – и с самим собой; ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслишь [каждый раз] что-нибудь одно» .

Возможность образования противоположных значений в лексической структуре одной и той же полисемантической единицы подтверждает философскую теорию о единстве противоположностей , отражая общий закон познания, сущность которого заключается в раздвоении единого на взаимоисключающие стороны, свойственные всей системе языка. Так, Шарль Балли утверждал, что противоположности являются проявлением природной склонности человеческого ума . Бинарные оппозиции, например, добро – зло, движение – покой, свет – тьма, являются фундаментальной частью человеческого мышления .

Георг Вильгельм Фридрих Гегель в своей работе «Наука логики» (1812-1816), рассуждая о связи языка и мышления, описывает немецкий язык как развитый и обладающими преимуществами перед другими языками, так как он имеет в своем лексическом составе слова с противоположными значениями, «так что нельзя не усмотреть в этом даже некоторого спекулятивного духа… мышлению может только доставлять радость; если оно наталкивается на такого рода слова и находит, что соединение противоположностей, являющееся выводом спекуляции, но представляющее собою для рассудка бессмыслицу, наивным образом выражено уже лексикально в виде одного слова, имеющего противоположные значения» .

Анализу природы энантиосемии в более поздние периоды были посвящены работы не только философов, но и лингвистов: В.И. Шерцля (1883), К. Абеля (1885), В.Н. Прохоровой (1978), И.Н. Горелова (1986), Д. Бунчича (2004), В.Ю. Кравцовой (2006), Л.Р. Махмутовой (2009), С. Дюбуа (2018), Ю.В. Романчук (2019, 2020), и др. Однако несмотря на существующих интерес к данному феномену, в современном языкознании энантиосемии уделяется гораздо меньше внимания, чем смежным c ней явлениям: полисемии, омонимии и антонимии. Число опубликованных работ по данной теме относительно мало, а существующие исследования в своей совокупности не носят системный характер. Более того, на сегодняшний день не существует общепринятых точек зрения ни на статус энантиосемии, ни на собственно термин, определяющий данное понятие. Именно этим и обуславливается актуальность настоящего исследования.

2. Основные результаты

Термин «энантиосемия» (др.-греч. εναντιο – «противоположный» + σημία – «значение») был введен российским филологом Викентием Ивановичем Шерцлем в 1883 году и рассматривался как наличие у одной лексической единицы двух прямо противоположных значений. Однако сам Шерцль не был удовлетворен данным термином, считая его не совсем удачным, так как он «не вполне точно отражает суть самого явления» . В качестве примера энантиосемии Шерцль приводит латинское прилагательное altus, которое имеет два значения: 1. высокий (e.g. altus mons – «высокая гора»); 2. глубокий (e.g. altus puteus – «глубокий колодец») . Шерцль отмечал, что энантиосемия присутствует в большей или меньшей степени почти во всех языках . Данное утверждение остается верным и на сегодняшний день, что подтверждается большим количеством примеров единиц с противоположными значениями в словарном составе современных языков. В то же время Шерцль обращал внимание на то, что противоположность значений в рамках одного плана выражения характерна в основном для начальных этапов развития языка. Исследователь писал, что неопределенность значений в рамках одного и того же звукового комплекса наследуется от ранних этапов развития языка, то есть «чем язык древнее и чем народ примитивнее, тем чаще встречается это явление, и наоборот: чем больше язык развит и чем образованнее народ, тем точнее он различает категории понятий и тем реже встречается энантиосемия» . Иными словами, признавая статус энантиосемии как одного из «замечательнейших и поразительнейших явлений в области семиотики», Шерцль считал энантиосемию скорее недостатком языка, свидетельством его примитивности и неразвитости, хотя эта точка зрения не находит теоретического обоснования в современных исследованиях .

Еще одним основоположником исследований энантиосемии считается немецкий филолог Карл Абель. В 1885 он опубликовал книгу «Противоположные значения праслов», в которой выдвинул гипотезу о первоначальной энантиосемии . Абель полагал, что первоначально слово может обладать противоположными значениями . Однако по мере развития языка энантиосемичные единицы исчезают, разделяясь на отдельные слова, каждое из которых обладает одним из двух противоположных значений .

Несмотря на схожесть первоначальных трактовок явления, на сегодняшний день остаются открытыми вопросы об определении термина и статусе энантиосемии в ряду смежных лексико-семантических явлений. Существует четыре основных подхода к рассмотрению этой проблемы:

1. Энантиосемия рассматривается как разновидность антонимии;

2. Энантиосемия является разновидностью омонимии;

3. Энантиосемия является разновидностью полисемии;

4. Энантиосемия является самостоятельной лексико-семантической категорией.

Остановимся на каждом подходе подробнее. Некоторые исследователи рассматривают энантиосемию как разновидность антонимии. Например, В.Н. Прохорова описывает энантиосемию как менее известную разновидность антонимии, приводя в пример русское прилагательное «благой» . Согласно словарю Д.Н. Ушакова, данное прилагательное принимает противоположные значения в разных лингвистических контекстах: в выражении «благая мысль» оно употребляется в значении «хороший», в то время как в выражении «кричать благим матом» – в значении «сумасбродный» . Как отмечает Прохорова, в приведенном примере возможность образования противоположных значений заложена в элементах значения слова, так как у противоположных явлений всегда присутствует общий признак .

Сходная точка зрения присутствует в работах Л.А. Новикова, который охарактеризовал энантиосемию как непродуктивную разновидность антонимии («внутрисловную антонимию»), которая находит выражение в характере связей одной лексической единицы с другой . И.В. Якушевич также придерживалась этой, ставшей классической, точки зрения, согласно которой энантиосемия является разновидностью антонимии, проявляемой как наличие противоположных значений внутри одного и того же слова, представляя собой «частный случай семантической структуры отдельного слова» . Данная точка зрения находит подтверждение в логико-философском аспекте антонимии. О.Н. Лихачева в своих исследованиях отмечает, что в философии различают два вида противоположности: внутри одной сущности (противоположные определения одной и той же сущности) и между двумя сущностями (истинные, действительные крайности) .

Однако многие исследователи не разделяют данную точку зрения, считая энантиосемию разновидностью омонимии. Д. Бунчич рассматривал энантиосемию как внутрисловную комбинацию омонимии и антонимии, которая не представляет серьезной проблемы для коммуникации, так как нейтрализуется контекстом . Одним из оснований считать энантиосемию разновидностью омонимии является способ фиксации энантиосемантов в лексикографических источниках. Как утверждает Ë.Р. Одилов, в некоторых словарях такие слова, как «просмотреть», фиксируются как омонимы, поэтому во многих исследованиях энантиосемия понимается как разновидность омонимии . Однако в своей работе автор не приводит конкретные лексикографические источники, на основании которых был сделан данный вывод. Дальнейшие исследования, наоборот, показывают, что многие лексикографические источники фиксируют энантиосеманты в качестве полисемантичных единиц. Показательным в данном контексте является глагол «просмотреть», который в толковых словарях русского языка Даля, Ожегова и Ушакова зафиксирован как многозначная лексическая единица, а не как омоним.

Также существует точка зрения, согласно которой энантиосемию нельзя считать разновидностью антонимии, так как одним из категориальных признаков антонимии является наличие двух различных планов выражения, а не выражение противоположных значений одним словом . С другой стороны, нельзя приравнивать энантиосемию и к омонимии основываясь на том, что энантиосеманты зафиксированы в словарях как омонимы, так как в большинстве случаев энантиосемичные единицы зафиксированы в одной словарной статье. В отличие от энантиосемантов, омонимы не демонстрируют между собой семантической связи. Более того, они даже могут являться разными частями речи , например, английское fly, которое может употребляться и как существительное, и как глагол.

Ряд лингвистов выделяет энантиосемию в качестве самостоятельной категории наравне с полисемией, омонимией, антонимией и синонимией. Л.Р. Махмутова утверждает, что энантиосемия является самостоятельной категорией лексической семантики, так как ни одна лексико-семантическая категория не обладает полным набором свойств, присущих энантиосемии . Данная точка зрения подтверждается и другими исследователями. Так, например, В.Ю. Кравцова понимает энантиосемию как самостоятельное, но смежное между полисемией и антонимией явление, появление которого языке обусловливается принципами асимметрии языкового знака, системными отношениями в языке и дуализмом человеческого мышления .

Наиболее обоснованным представляется трактовка энантиосемии как разновидности полисемии, так как развитие противоположных значений происходит внутри структуры одного полисеманта на основе определенных смысловых связей, в отличие от омонимии и антонимии, где противопоставление всегда состоит из двух лексических единиц. Иными словами, энантиосемия проявляется в рамках одной языковой единицы, представляя собой оппозицию значений на внутрисловном уровне .

Данная точка зрения подтверждается исследованиями других ученых. Ю.В. Романчук, ссылаясь на работы Ю.Г. Скибы и Л.Е. Бессоновой, описывает энантиосемию как особый вид полисемии, подчеркивая, что «тождество в плане содержания обеспечивается общими семантическим компонентами, которые представлены единой материальной оболочкой», то есть, планом выражения . Ë.Р. Одилов также придерживался данного взгляда на проблему статуса энантиосемии. Cолидаризируясь с Л.Е. Бессоновой, ученый трактует энантиосемию как «полисемию полярного типа» . Ученый утверждает, что в случае энантиосемии процессы семантического варьирования происходят внутри одной лексической единицы, что позволяет отнести энантиосемию к разновидности полисемии. В то же время он обращает внимание на то отличие энантиосемичной лексической единицы от полисеманта: «Энантионим – биполярен, в то время как полисемантичное слово может иметь множество значений. Следовательно, несмотря на то что энантиосемия образуется на основе полисемии, не всякое полисемантичное слово образует энантиосемию» .

Л.Р. Махмутова также полагает, что энантиосемия тесно связана с полисемией. Исследователь утверждает, что, как и у многозначных слов, новое противоположное значение возникает в результате развития первоначальной семантики . Махмутова приводит в пример выражение «взять в долг», в семантической структуре которого в результате неправильного употребления образовалось новое значение – «дать в долг». Подобные примеры можно обнаружить и в лексической структуре английского языка. Например, прилагательное bad зафиксировано в словаре Cambridge Dictionary со следующими значениями:

1. Unpleasant and causing difficulties;

2. Of low quality, or not acceptable;

3. Not successful, or not able to do something well.

Однако в последнее время данное прилагательное стало использоваться в разговорной речи со значением «крутой», «отличный» или «впечатляющий». Примеры такого употребления могут быть найдены в словаре Urban Dictionary:

- В значении «good»: This car is so bad!

- В значении «very good looking female»: That girl is so bad!

- В значении «a lot, much»: I love you so bad!

На сегодняшний употребление прилагательного bad с новым значением можно встретить только в молодежном сленге, однако не исключено, что через несколько лет данное значение будет зафиксировано в лексикографических источниках. Такой же семантический сдвиг уже произошел в структуре наречия literally, которое первоначально употреблялось в значении «буквально» (He took the remark literally), но со временем из-за неправильного употребления приобрело значение «фигурально» (I was literally dying of laughter), которое впоследствие стало фиксироваться в словарях (например, Cambridge Dictionary, Merriam-Webster, Collins Dictionary).

Таким образом, описываемый феномен занимает пограничное положение среди смежных лексико-семантических категорий, что обусловливается разнообразием лингвистических подходов, и неудивительно, что вопрос о месте энантиосемии среди смежных языковых явлений остается открытым.

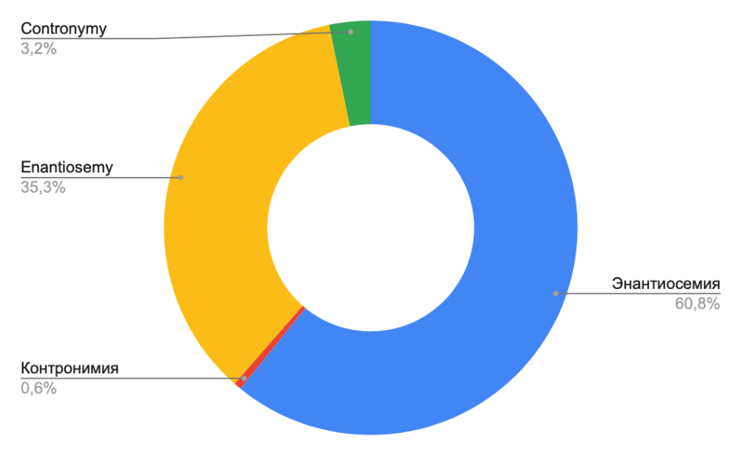

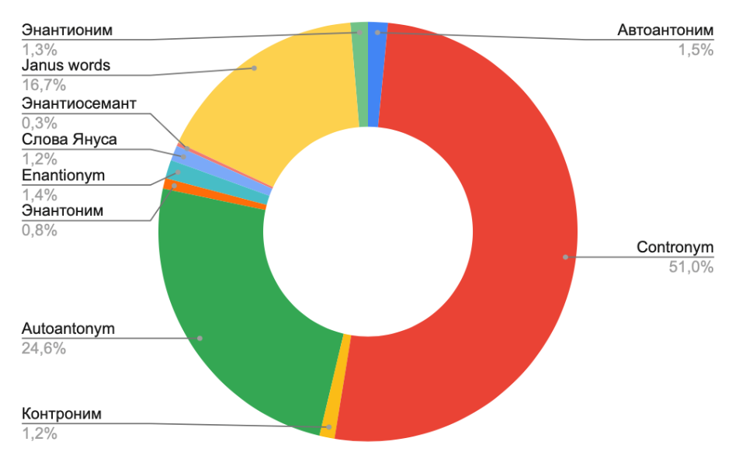

Статус энантиосемии не является единственным аспектом, вызывающим споры исследователей. Лингвисты до их пор не пришли к единому мнению в вопросах терминологии, используемой для описания данного явления. Разные авторы используют целый ряд терминов, обозначающих данное явление – энантиосемия, контронимия, автоантонимия, слова Януса, антифразис и др. Ниже приводится соотношение частотности употребления различных терминов для описания явления (рис. 1) и для описания лексических единиц, обладающих противоположными значениями (рис. 2) на основе поисковых запросов в поисковой системе Google Scholar:

Рисунок 1 - Частотность употребления терминов энантиосемия, контронимия, enantiosemy и contronymy по отношению к описываемому явлению

Рисунок 2 - Частотность употребления различных терминов для описания лексических единиц, обладающих противоположными значениями

В отличие от энантиосемии и контронимии, такие термины, как слова Януса и автоантонимы (Al-Kharabsheh, 2008; Долматова, 2018; Sandow, Bailey, Braber, 2024), не получили статуса самостоятельных научных понятий. Термин автоантоним вполне логично описывает энантиосемию как разновидность антонимии, однако его невозможно применить к исследованиям, выделяющим энантиосемию как самостоятельное явление или разновидность омонимии. Выражение слова Януса акцентирует внимание на двойственной природе таких слов, ассоциируя их с мифологическим образом двуликого бога Януса. Термины слова Януса и автоантонимы точно отражают суть явления, однако как самостоятельные термины редко встречается в академических исследованиях, а только упоминаются в научных трудах отдельных авторов как один из вариантов обозначения явления энантиосемии (Бродский, 2011; Огнева, 2016; Муродова, Джумабаева, 2017).

Термин антифразис (Горелов, 1986; Петрова, 2010; Яковенко, 2013, Хазуева, 2020) имеет еще более узкую сферу применения и относится преимущественно к стилистическим приемам, при которых слово намеренно используется в противоположном значении. Антифразис трактуется как разновидность иронии и «троп, состоящий в употреблении слов в противоположном смысле (в сочетании с особым интонационным контуром)» . При этом, именно из-за его принадлежности к стилистическим приемам кажется неправомерным ставить антифразис в один ряд с другими терминами, описывающими лексико-семантическое явление.

3. Заключение

Энантиосемия является неотъемлемым свойством естественных языков, открывая перед исследователями уникальные возможности для анализа лексического и семантического разнообразия и изучения принципов организации концептуальной системы. Отсутствие общепринятой точки зрения на статус энантиосемии в континууме смежных явлений затрудняет ее исследование и систематизацию. Наиболее обоснованным является представление об энантиосемии как разновидности полисемии, где противоположные значения развиваются внутри одной лексической единицы, опираясь на контекстуальные и семантические связи.

Остаётся открытым вопрос о разграничении энантиосемии и смежных с ней явлений. Более того, исследование энантиосемии, вне всякого сомнения, требует унификации терминологии. Описанная выше терминологическая множественность представляет существенную проблему, так как усложняет научную коммуникацию, затрудняет систематизацию исследований и усиливает размытие границ данного явления, поскольку каждый из терминов предлагает свой взгляд на его природу. Унификация терминов будет способствовать систематизации подходов и методов исследования энантиосемии и комплексному изучению её когнитивных, семантических и культурологических аспектов.