ЭВФЕМИЯ КАК СТИЛИЗАЦИЯ УСТАРЕВШЕЙ РЕЧЕВОЙ СТЕРЕОТИПИИ ВЕРБАЛЬНЫМИ И НЕВЕРБАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ КИНО

ЭВФЕМИЯ КАК СТИЛИЗАЦИЯ УСТАРЕВШЕЙ РЕЧЕВОЙ СТЕРЕОТИПИИ ВЕРБАЛЬНЫМИ И НЕВЕРБАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ КИНО

Аннотация

В настоящей статье представлено рассмотрение эвфемии с точки зрения ее коммуникативных ресурсов: языковых, невербальных и паравербальных, которые воплощены в полимодальной среде кино. Внимание к различным моделям эвфемии в контексте стилистического средства кинопроизведения обусловлено динамикой речевых (и невербальных поведенческих) стереотипов. Одним из таких стереотипов выступает использование непрямой смягченной номинации в вуалирующей функции, с целью кооперативного общения и неликоущемляющей тактики коммуникации в статусно и гендерно дифференцированной среде. Результаты исследования открывают новые перспективы оценки эвфемии – в полимодальности. В рамках эмпирической базы выявлена тенденция к частичному взаимодействию маркеров эвфемии (вербальных маркеров с невербальными или вербальных с паравербальными). Низкая активность полного взаимодействия различных компонентов полимодальности в стилизованной стереотипии эвфемизации позволяет выдвинуть гипотезу об экономии коммуникативных усилий в ситуации эвфемизации.

1. Введение

Стремление к мягким формулировкам, не наносящим урон собеседнику – отнюдь не достижение политкорректности, провозглашенной американской лингвокультурой. Тенденция вербально «обходить острые углы» присуща многим культурам , , , в гораздо более ранние исторические эпохи. В русской культуре традиция уклонения от прямой номинации неприятных предметов, фактов, свойств, действий распространена достаточно широко . Одним из наиболее ярких периодов активизации эвфемии был предреволюционный период отечественной истории, вступивший в выразительный контраст с последовавшим опрощением нравов и речевых оборотов периода гражданской войны.

В настоящей статье мы обратим внимание на использование устаревших речевых стереотипов как средство стилизации ушедшей эпохи (это главный объект анализа). Утраченная традиция речевых поступков, раскрывающих такую мягкую номинацию, представлена в литературе и в кинематографе. Интересно проследить ее на материале фильмов (как полимодальных произведений), созданных позже демонстрируемых на экране событий. Реставрация, намеренное воссоздание эвфемии в речевых стереотипах прошлого в полимодальных произведениях – несомненная стилизация, имеющая особую прагматическую цель , . Важно, что стилизация в кинотексте воплощается не только вербальными, но и невербальными средствами. Взаимодействие различных компонентов полимодальности для стилизованной стереотипии эвфемизации составляет главный предмет анализа настоящей статьи.

2. Методы, материалы и принципы исследования

В качестве материала используем минисериал (из 8 эпизодов) «Винтовая лестница», вышедший на российские экраны в 2005 г. Сценарий написал А. Щербинин, автор сценариев к нескольким кинодетективам. Примечательно, что этот фильм – не перенос литературного произведения на экран, он именно задуман для реализации в полимодальной среде. Общий объем кинотекста – 368 мин. экранного времени. Из этого массива отобраны 52 речевых поступка различных киноперсонажей, отражающих названую тенденцию к скрытой номинации нелицеприятного как маркера речевой стереотипии прошлого.

В работе над фактическим материалом использованы общенаучные методы наблюдения и дескрипции, анализа и синтеза, обобщения, сопоставления, направленной выборки, а также лингвистические методы компонентного анализа (полимодального произведения), стилистического анализа, сопоставительного анализа (различных компонентов полимодальности в кинотексте), семантического анализа (вербального компонента кинотекста).

Названые методы призваны решить следующие задачи:

- обнаружение фактов эвфемии в речевых поступках коммуникантов на материале исследования;

- распознание прагматики непрямой мягкой номинации путем вскрытия семантики вербальных компонентов эвфемичного действия и сопоставления их (вербальных компонентов) с коммуникативной ситуацией (на основе анализа иных компонентов полимодальности);

- анализ речевых поступков эвфемизации с точки зрения задействованных полимодальных компонентов;

- выявление общей тенденции к взаимодействию полимодальных средств эвфемии или к обособленной вербальной ее реализации в кинотексте.

В основе сюжета – раскрытие нескольких убийств вдовой генерала Горчакова Ольгой Михайловной при содействии друга семьи старшего следователя Стаценко. Действие фильма происходит в предреволюционные годы: июнь 1912 (первое дело), канун 1913 (второе дело). Это время в истории России описано в произведениях художественной литературы и представлено в полимодальных кинопроизведениях (фильмах и сериалах). Одной из ярких черт культуры этого периода в российском обществе является подчеркнутая вежливость в обращении к дамам (в гендерно дифференцированной коммуникации) , велеречивые обороты (уже не такие пышные и вычурные, как в «галантный век» и в «эпоху Просвещения», но все еще со склонностью к избыточности ), словоерсы (в статусно дифференцированной официальной коммуникации). Эти маркеры сохранены в анализируемом кинопроизведении и служат средством стилизации: «Извольте получить это уведомление! Честь имею, господа! Я очень сожалею, что ему помешали просить твоей руки и благословения. Слушаюсь, барыня! Вы позволите <закурить>? Долг чести привел меня к Вам. Разрешите откланяться. Рад был услужить. Никак нет-с, Ваше благородие. Благодарствую и пр.

Принципиальной методической основой дифференциации языковых моделей эвфемии служит ранее разработанная и неоднократно апробированная авторская классификация , которая в приложении к эмпирической базе позволяет выделить следующие модели (в порядке убывания их активности в исследованном фактическом материале): умолчание, иное видение предметной ситуации , , антонимизация, метафоризация, гиперонимизация, фразеологизация, эврисемизация, экзотизация, периссология.

3. Обсуждение

Беседа в столичном игорном клубе ведется в гендерно недифференцированном обществе, среди присутствующих игроков – только мужчины, но это не останавливает одного из участников в стремлении смягчить номинацию . Упоминая свои любовные похождения, он использует скрытое обозначение: «Как-то я был у одной своей... французской знакомой... И тут, представляете, неожиданно вернулся муж...» Предшествующие эвфемизму французская знакомая пауза и покашливание раскрывают дополнительные усилия говорящего не нанести урона собеседникам и отражают его неликоущемляющую стратегию , однако однозначно указывают на истинное прямое значение, разрушая вуалирование. В данном примере представлено взаимодействие метафоризации с паравербальными средствами эвфемии (пауза и покашливание), реализованными аудиально. Дополняет эту картину визуальная составляющая – невербальные мимические знаки (сжатые губы с опущенными уголками), маркирующие особую прагматическую задачу адресанта.

Иначе сочетание вербальных и невербальных компонентов репрезентировано в следующем примере. В обществе вдовы генерала Горчакова следователь Стаценко, знакомый героине с юности, выходит из рамок официального институционального дискурса и в неформальном регистре прибегает к эвфемии. В ходе прогулки участники диалога наталкиваются на неприятный объект – козьи экскременты. Избегая упоминания, следователь, как галантный кавалер, проявляет заботу о женщине и предупреждает ее об опасности запачкать обувь словами «Осторожней, прошу Вас». Умолчание табуируемого аспекта физиологии животного сопровождается жестом – предложением опереться на мужскую руку. В данном примере используется модель нулевой вербальной презентации, изымающая номинацию неудобного грубого предмета действительности. При этом невербальное поведение коммуникантов реализует эвфемию ярко и в соответствии с протоколом неформального, но уважительного обращения мужчины с женщиной .

В беседе со следователем главная героиня прибегает к смягчающей тактике – не указывает однозначно на свое несогласие с его мнением о личности подозреваемого в убийстве, избегает упоминания о жертве и арестованном, об излишне прямолинейных действиях полиции: «Уж слишком просто все получается. Вот и с усадьбой тоже очень просто. А с некоторых пор для меня за каждой простотой скрываются большие сложности». Показателем намеренной вуалирующей номинации выступает повтор просто-просто-простота, намекающий на очевидную ошибку следствия, а также пространные сентенции, периссология как явная избыточность речевых средств и плеоназм в форме тавтологии. Наклон головы и пожимание плечами призваны выразить сомнение, усиливая эффект вербальных средств эвфемии. Таким образом, в данном примере представлены одновременно такие вербальные модели эвфемии, как многословие и эврисемия, которые получают поддержку невербальными кинесическими знаками.

Диалог Ольги Михайловны и Павла Сергеевича с доктором также демонстрирует яркий пример эвфемии:

- Это его кровать? А где он?

- В уборной?

- Лежачие больные…

Ответ доктора содержит нулевую репрезентацию неприятных аспектов физиологии и необходимости лежачих больных пользоваться уткой для отправления естественных нужд. Во избежание прямого упоминания этих процессов доктор тактично и многозначительно замолкает, не завершив фразы. Намеренная стратегия не задевать чувства дамы (ближайшей родственницы больного) достаточно эксплицитна. Умолчание сочетается с визуально выраженными невербальными средствами: используются кинесические знаки (адресант разводит руками и слегка отворачивает голову в сторону) и окулесические (опускает взгляд, как бы извиняясь).

Любопытен факт эвфемии, реализованной только невербальными средствами. В игорном клубе ожидающий чаевых слуга не произносит ни единого слова, т.е. полностью отказывается от использования вербальных средств в выражении своего требования. При этом он активно задействует мимику, пластику («язык тела»), окулесические знаки («язык глаз») и эксплицитно дает понять свою интенцию. Коммуникативная задача успешно решается, т.к. посетители клуба в перлокутивном акте выполняют требование, к которому их вынуждает адресат, и отдают несколько купюр. Отсутствие локуции не препятствует верной идентификации намерений отправителя адресатами и может быть рассмотрено как альтернативный невербальный формат проявления эвфемии и ее дешифровки коммуникантами .

Сходный пример представлен в диалоге Ольги Михайловны Горчаковой, защищающей своего племянника Петра, на которого падает подозрение в убийстве, со следователем Стаценко. На предложение героини настаивать на отсутствие мотива Стаценко отвечает отказом: «В день убийства она видела, как Петр гнался за Мурановым-младшим, который спасаясь, вбежал в дом. … В доме был обнаружен труп. Так что мотив есть … А вот Ваш племянник по-прежнему ничего толком объяснить не может». Следующий за этой репликой коммуникативный шаг Ольги Михайловны лишен слов: она молча поднимается с демонстративно поднятой головой и осуждающим взглядом в адрес своего давнего знакомого. Невербально она дает понять, что считает некачественной работу следствия, но речевой поступок не совершает, избегая прямых наименований, которые (вероятнее всего) должны были бы оскорбить ее собеседника, т.е. следует гендерно ориентированному ролевому стереотипу общения, который реализуется как «сотрудничающий, конформистский тип» . Данный пример демонстрирует умолчание неприятного для коммуниканта момента, но невербальные (кинесические) средства однозначно раскрывают невербализованную оценку отправителя действиям получателя. Дешифровка истинной интенции героини не составляет труда – ни для ее собеседника, ни для зрителей (как опосредованных коммуникантов).

Вопрос возмущенного посетителя игорного клуба, вынужденного неоднократно давать чаевые персоналу заведения, интонационно указывает на его недовольство: «Сколько их еще?», однако не содержит вербальных средств репрезентации недовольства. Вуалирующую функцию принимает на себя модель прономинализации: объекты негодования не получают прямой номинации, а скрываются за безликим местоимением . При этом невербальные средства вступают в противоречие с мягкой речевой формулой: адресант поворачивает голову к другому посетителю клуба (как бы ища его сходной оценки неприятного факта) и возмущенно и шумно выдыхает, раскрывая бумажник. Это действие соответствует задуманной интенции и отражает перлокутивный акт, подтверждая успешность коммуникации как следствие верной идентификации эвфемии.

Дальнейшие примеры непрямой смягченной номинации, отражающей стилизацию речевой стереотипии начала XX в., представляем в приводимой ниже таблице (см. табл. 1).

Таблица 1 - Коммуникативные ресурсы эвфемии

Модель эвфемии | Факт эвфемии | Невербальные средства эвфемии | ||||

вербальные средства | дешифровка интенции | кинесические | мимические | окулесические | паравербальные | |

метафоризация | А тебе-то, Глафира, зачем покрывать человека, которого ты просто боишься? | врать | – | – | – | – |

Тетушке ни слова! Ни к чему ей лишние волнения! | знать об этом | – | улыбка со скосом в одну сторону | подмигивание | - | |

Угасла, несчастная. | умерла | – | – | – | вздох | |

Профессор усмотрел бы в этом случае душевное расстройство | сумасшествие | – | – | – | – | |

Для каждого из них настал час расплаты. | час смерти | – | – | – | пауза | |

гиперонимизация | Я сомневаюсь, что эта бумага поможет решить Вам Ваши финансовые проблемы. | раздобыть средства на жизнь | – | вздергивание бровей | «округление» глаз | – |

Отблагодарю! | заплачу, дам взятку | наклон головы | стягивание угла рта | «косой» взгляд | – | |

Кстати, с чаем поосторожней: наша Елизавета по газете выписала себе тибетских трав. Эффект пока не предсказуем. | последствия для физиологии | наклон головы | – | – | смех | |

Мне дурно. | тошнит | – | сжатые губы | – | – | |

Я был у женщины. | у любовницы | – | – | опущенный взгляд | – | |

фразеологизация | Среднего возраста, нашего с Вами возраста … | пожилые | – | – | – | – |

Не успел приехать, а уже пустился во все тяжкие. | напился | – | – | – | – | |

Любого можно подвести под монастырь, что называется. | заподозрить в убийстве | – | – | – | – | |

Да бог его знает! | не знаю (= не хочу знать) | разводит руками | – | – | – | |

Вот он и решил убрать Петра с дороги. | добиться его ареста | – | – | – | – | |

антонимизация | Благодарю-с! | не надо | отвергающий жест | – | – | хмыканье |

Поздравляю, мы нищие! | ужас, кошмар | опущена голова | застывшее лицо | – | – | |

Нельзя ли взглянуть? | можно | – | – | – | – | |

- Граф Чернов здесь живет? - Больше не живет… | убит | – | – | – | – | |

Постараюсь. | не хочу, но сделаю | запрокинутая голова | опущенные уголки рта, сжатые губы | – | – | |

Зубров! Жертва! | убийца | разводит руками | ухмылка | – | усмешка | |

Как человек может сюда пролезть? | не может | – | – | – | – | |

экзотизация | А, может, у господина Фойгеля амуры какие-нибудь были с Глафирой?.. | любовная связь, интимные отношения | наклон головы | – | прищуривание | – |

Чушь. Надоело. Слава богу, есть еще заведение мадам ля Фонтен. | публичный дом, бордель | взмах руки | ухмылка | – | – | |

Я три года кредитовался у Кукина-старшего. | брал в долг | отклонение корпуса, жест, резкий подъем с места | – | прищуренный взгляд | – | |

Неслыханное флибустьерство! | разбой | – | раздувает ноздри | закатывает и закрывает глаза | – | |

эврисемизация | А вот к Вам, господин следователь, вопросов-то будет гораздо больше, чем ко мне. | обвинений в некомпетентности, предвзятости | – | – | – | – |

А после того, как утихнет, бежать за границу. | его перестанет искать полиция | – | – | – | – | |

Помилуйте! | Совсем нет. Вы неправы. | – | – | – | – | |

Все будет хорошо. | Я докажу твою невиновность. | – | – | – | улыбка | |

иное видение предметной ситуации | Еще немного. И ты бы встретился с Кукиным! | умер | запрокидывание головы |

| закатывание глаз | пауза |

Здравствуйте! | Вы к кому? Вы куда идете? |

| поднятые брови | – | – | |

С Вами нужно быть очень осторожным. | Вы меня перехитрили, обманули. | – | – | сощуривание глаз | – | |

Какими судьбами? | Что Вы здесь делаете? | наклон головы | усмешка | – | – | |

Завтра извольте прибыть в участок… для дачи показаний и отпечатков пальцев. | Вы обязаны | удар ладони по столу | стягивание угла рта, усмешка |

| намеренная пауза | |

Поберегись! | Дорогу! | – | – | – | – | |

Зубров здесь был. Был! Был! Был! | Он убийца (=чтобы убить) | подскок с места | – | выпученные глаза |

| |

умолчание | отсутствуют | Не дышите на меня! От Вас разит перегаром! | уклонение в сторону, отворот головы | поднятые брови | нарочито раскрытые глаза, закатывание глаз | мычание |

отсутствуют | Вы идиот! | отворот головы | поднятые брови, сжатые губы | закатывание глаз | мычание | |

О! | Вот так ситуация! | медленный подъем головы | – | – | – | |

Ой! | Какая гадость! | покачивание головой в осуждение | закрывание глаз | округление глаз | – | |

отсутствуют | Негодяй! | пощечина | поджатые губы | – | – | |

отсутствуют | Так нельзя обращаться с гостем! | подчеркнуто поднятая голова | – | округление глаз | – | |

периссология | Дело в том, что по роду моей деятельности меня интересует только та информация, которую могут подтвердить окружающие. | Кто может подтвердить Ваше алиби? | – | – | – | пауза |

Купила гуся такого, как будто пешком его из Китая гнали. | тощего | разводит руками | – | – | – | |

Примечание: маркеры эвфемии представлены в группировке по языковым моделям ее проявления и раскрывают авторское понимание коммуникативных ресурсов эвфемии в полимодальной реализации

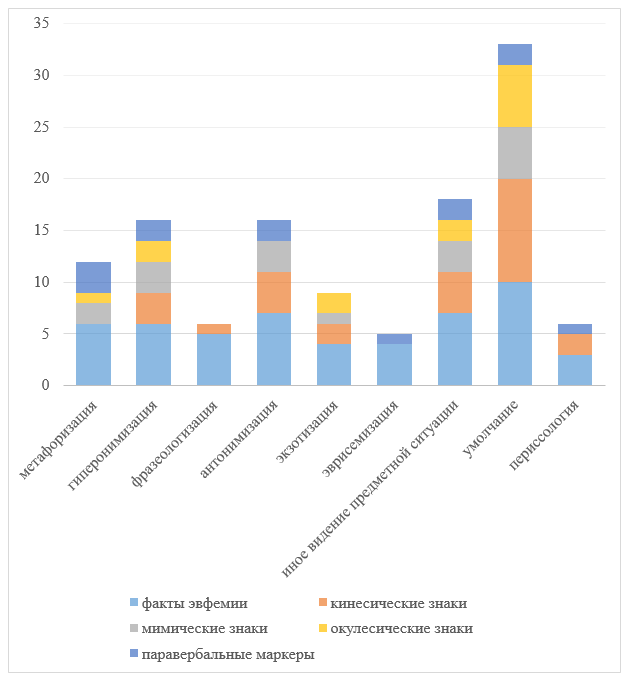

Объединяя наблюдаемые факты и полученные путем обобщения тенденции, считаем необходимым результаты свести для наглядности в диаграмму (см. рис. 1).

Рисунок 1 - Взаимодействие различных ресурсов эвфемии

Примечание: на диаграмме представлены результаты количественного анализа фактов эвфемии, выявленных в эмпирической базе, которые визуализируют активность языковой модели эвфемии и ее репрезентации невербальными средствами (кинесическими, мимическими и окулесическими знаками) и паравербальными средствами

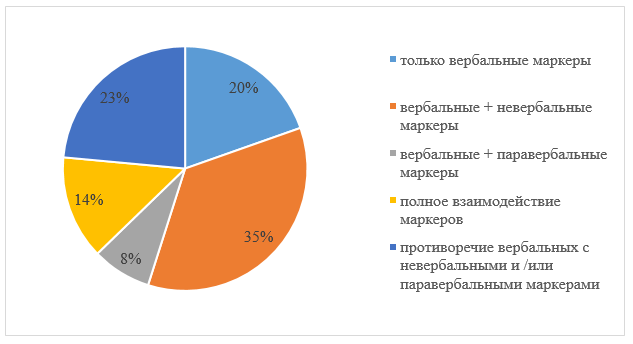

Рисунок 2 - Тенденции взаимодействия коммуникативных средств эвфемии

Примечание: на диаграмме представлены результаты количественного анализа тенденций эвфемии, выявленных в эмпирической базе, которые визуализируют 1) ее изолированное языковое воплощение, 2) полное и частичное взаимодействие вербальных средств с невербальными и/или паравербальными и 3) противоречие вербальных с иными маркерами эвфемии

4. Выводы

Наблюдаемые факты, исследованные заявленными методами в соответствии с предметом и объектом, дают возможность прийти к следующим результатам их анализа (в обобщении практического уровня и абстрагировании до теоретического уровня):

1. Активность отдельных моделей вербальной эвфемии не одинакова. Наибольшую частотность имеют умолчание, и иное видение предметной ситуации и антонимизация. Наименее активны экзотизация, эврисемизация и периссология.

2. В пределах одной вербальной модели эвфемии отмечается разномасштабность задействуемых невербальных средств. Так, в рамках метафоризации и антонимизации представлены и отсутствие невербальных и паравербальных средств, и наличие только невербальных или только паравербальных ресурсов репрезентации эвфемии, и активность всех коммуникативных средств. В то же время гиперонимизация обращается только к невербальным средствам или к полной корреляции всех ресурсов (а самостоятельной паравербальной репрезентации не выявлено в фактическом материале).

3. Исследованные ресурсы эксплуатируются не одномерно разными моделями эвфемии. Наибольшую склонность к использованию невербальных ресурсов (кинесических и окулесических знаков) демонстрирует умолчание. Частотность паравербальных маркеров эвфемии выше всего у метафоризации.

4. Тенденции к изолированному использованию ресурса (вербального, невербального, паравербального), полной корреляции и противодействия в значительной степени обусловлены моделью эвфемии. Абсолютное противодействие невербальных и паравербальных ресурсов эвфемии ее вербальному выражению представлено в модели антонимизации, частичное (до 30% фактов) – в моделях иное видение предметной ситуации и умолчание. Максимально неподкрепленными невербально и паравербально (т.е. задействующими только вербальный уровень эвфемии) являются модели фразеологизация (80%) и эврисемизация (75%). Полная корреляция всех средств эвфемии отмечается в максимальном объеме у гиперонимизации (33%) и умолчания (20%).

5. Заключение

Таким образом, в анализируемой эмпирической базе преобладает тенденция к частичному взаимодействию вербальной эвфемии с иными коммуникативными ресурсами (невербальными и паравербальными), она составляет 45% всего исследованного корпуса примеров. Противодействие вербальных и иных маркеров эвфемии (23%) превышает изолированное использование вербальных репрезентантов (19%). Только в 13% подвергнутых анализу фактов эвфемии выявлено полное согласованное взаимодействие всех коммуникативных средств эвфемии (и вербальных, и невербальных, и паравербальных). Ответ на главный вопрос (какова общая тенденция – взаимодействие полимодальных средств эвфемии или обособленная вербальная ее реализации в кинотексте) – получен: в кинотексте как полимодальном формате коммуникации преобладает частичное взаимодействие (вербальных маркеров с невербальными или вербальных с паравербальными), в то время как полное взаимодействие различных компонентов полимодальности в стилизованной стереотипии эвфемизации составляет периферию. В связи с полученными результатами полагаем возможным и уместным выдвинуть тезис об экономии коммуникативных усилий в ситуации эвфемизации – в некоторой аналогии с законом языковой экономии. Проверка этой гипотезы требует дальнейших изысканий в области эвфемии, реализуемой не только вербально, но и иными средствами коммуникации.

Практическим следствием проделанной работы может послужить разработка комплекса упражнений для практикума студентов-лингвистов по прагмалингвистике и риторике, а также для широкой аудитории, позволяющих оптимизировать усилия (не перебарщивать с политикой смягчения) и получить коммуникативный эффект эвфемии, эксплуатируя один из вспомогательных ресурсов (невербальный или паравербальный).

Теоретическим посылом к дальнейшим исследованиям в данной проблематике может выступить расширение эмпирического поля (приобщение иных полимодальных произведений или иных жанрово-стилистических композиций) и «полевое» исследование (реальных коммуникативных ситуаций, использующих эвфемию), – они могут внести коррективы в полученные в данной статье результаты и поспособствовать получению нового системного знания о взаимосвязи различных коммуникативных ресурсов в рамках стратегий кооперации (вежливости, неликоущемления, тактичности и т.п.).