Особенности передачи социального явления ДЕФИЦИТ средствами поликодового текста

Особенности передачи социального явления ДЕФИЦИТ средствами поликодового текста

Аннотация

Цель исследования заключается в рассмотрении поликодового текста как инструмента, который с помощью вербальных и невербальных компонентов отражает явление дефицита. Материалом исследования выступили обложки выпусков популярного сатирического издания Советского Союза и Российской Федерации – журнала «Крокодил» – за первую половину 1991 г. В качестве основных методов исследования использованы интерпретативный, понятийный, лингвокультурологический и коммуникативно-прагматический подходы. Практическая значимость настоящего исследования заключается в описании лингвистическими инструментами феномена дефицита, поскольку поликодовый текст включает символьный ряд, отражающий исторический контекст. Проведенный авторами анализ может быть использован как образец исследования социальной проблемы или определенного исторического периода, отраженных в поликодовом тексте.

1. Введение

Уникальный исторический процесс 80-х гг. прошлого века перестройка положил начало реформам ускорения, гласности и демократизации государственной и общественно-политической жизни. Ценностные установки граждан СССР подвергались влиянию демократического социализма, коммунистические идеи теряли значимость. В общественно-политической литературе внимание уделялось суверенитету и множественности политических движений, включая неформальные объединения ; данные изменения освещались в отечественных средствах массовой информации. Росло влияние изданий сатирической направленности, наиболее значимым становился жанр карикатуры.

Декодирование интенции авторов карикатур рассматриваемого периода нуждается в его обзоре. Перестройка – это смещение общего вектора модернизационных настроений с коммунистического на либеральный, что спровоцировало дискредитацию идей и практики социализма . Данный период характеризовался финансово-экономическим кризисом: сокращением выпуском промышленной продукции, увеличением инфляции и государственной задолженности, нарушением денежного обращения, а конкретнее – дефицитом бюджета. Отмечался конфликт между ростом доходов и сбережений населения и нехваткой потребительских товаров. Данное экономическое состояние страны сопровождалось денежной реформой, в результате которой в 1991 г. накопления граждан аннулировались. В бытовой сфере наблюдался дефицит товаров повседневного пользования, что стало главной темой для советских СМИ .

В контексте медиа-преобразований следует отметить такое явление, как гласность – открытость государственных учреждений и средств массовой информации. В эфирах радио и телевидения обсуждались ранее табуированные темы, среди которых были сталинские репрессии, привилегии правящей элиты, бюрократия, экология и половое воспитание. Как и ранее в СССР, пресса продолжала занимать лидирующую роль, и как наиболее доступное средство информирования граждан и трибуна власти, прежде всего подразумевала под собой поддержку государственного общественно-политического направления. В содержательном аспекте газетно-журнальная периодика вышла на новый уровень печати: в период перестройки была допущена критика существующего строя. Характерной чертой перестроечной прессы стала ее полемичность, «право голоса» получили простые граждане .

Не стал исключением и наиболее известный сатирический журнал страны «Крокодил», который, как часть комплекса советского и российского политического дискурса, издавался в качестве приложения к газете «Правда». Во времена перестройки по политической принадлежности он относился к Коммунистической партии Советского Союза. В сентябре 2023 г. председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил готовность возобновить тираж журнала «Крокодил».

В марте 1990 г. КПСС потеряла позицию правящей партии: в результате поправок в Конституцию СССР разрешалось создание других политических объединений. Карикатуристы изображали ситуации, связанные с переходным периодом от социализма к России 90-х гг. на политическом и социально-бытовом уровнях. Так, «Крокодил» в первую половину 1991 г. средствами карикатуры заявлял о недостатках перестроечного процесса, например, о дефиците – ситуации, при которой «спрос на товары или услуги превышает их наличное предложение» .

Карикатура – это жанр искусства, «являющийся основной формой изобразительной сатиры и обладающий ясной идейной социально-критической направленностью» . Карикатура рассматривалась в работах таких лингвистов, как Е.А. Артемовой , А.С. Айнутдинова , С.И. Симаковой и других. Аспектами рассмотрения карикатуры являются визуальный, символьный и вербальный ряды и их взаимодействие. Вербальный компонент содержит образные средства, маркированную лексику, прецедентные феномены для выражения реакции общества на существующие проблемы. В современной лингвистике карикатура – жанр поликодового текста. Термин «поликодовый текст» ввели Г. В. Ейгер и В. Л. Юхт. Данное понятие подразумевает под собой тексты, в которых сочетается «естественный языковой код с кодом какой-либо иной семиотической системы (изображение, музыка и т. п.)» . Карикатура как сатирический жанр включает «преувеличение и заострение характерных черт, неожиданные сопоставления и уподобления» .

Ключевую роль в карикатуре играет связь идеологических установок и лингвистических средств . Так, идеологическая составляющая подразумевает восприятие информации через призму социальных установок, которые подчиняются системе ограничений в соответствии с существующими нормами и правилами. Таким образом, в процессе восприятия поликодового текста карикатуры необходимо обратить внимание на транслируемые обществом взгляды и учитывать языковые особенности .

Анализ поликодового текста подразумевает оценку того, как компоненты смысла распределяются между иконическими и вербальными элементами. Так, вербальное и невербальное могут полностью совпадать, совпадать частично или не совпадать друг с другом . Компоненты карикатуры чаще всего строятся на частичной взаимосвязи или противоречии для достижения комического эффекта и формирования подтекста. При частичной взаимосвязи визуальный образ становится семиотически значимым благодаря текстовому сопровождению, и наоборот – вербальное обретает смысл за счет визуальных знаков. Текст в данном случае не дублирует изображенный объект, а реализует его значение, помещая в определенную ситуацию, например, при помощи диалога или констатации факта. Визуальные атрибуты, раскрывающие тему, могут быть преувеличены или приуменьшены посредством вербальной информации.

2. Материалы и методы исследования

Материалом исследования стали карикатуры – обложки сатирического журнала «Крокодил» за первую половину 1991 г., которые затрагивают феномен дефицита. Для декодирования замысла автора карикатуры использован метод послойного анализа поликодового сообщения:

– информационный повод и персоналии карикатуры;

– невербальный (визуальный) компонент, композиционные решения, семиотика цвета, анализ кинесики и жанрового своеобразия рисунка, параграфемных средств;

– вербальный (текстовый) компонент, анализ диалектных и экспрессивных языковых средств, языковой игры, корреляция изображения и высказывания;

– анализ аллюзивных и интертекстуальных компонентов ;

– взаимодействие визуального и вербального компонентов.

3. Результаты исследования

Исследование показало, что тема дефицита раскрывается в карикатурах

– посредством визуальной гиперболы;

– созданием комической ситуации при помощи, в том числе, аллюзии на исторические сюжеты, литературных героев и советский и постсоветский быт на изобразительном уровне;

– употреблением паремий, просторечий и языковой игры на вербальном уровне;

– реализации сатирической функции за счет корреляции вербального и визуального рядов.

Было отмечено, что изучение данного жанра поликодового текста в рамках социолингвистического направления предполагает рассмотрение знаков, которым свойственна конвенциональность. Кризис повлиял на восприятие обществом реалий, которые обсуждаются на страницах сатирического журнала: читателю необходимо понимать значение определенных кодов, обусловленных характером социального взаимодействия и уклада жизни. Например, некоторые объекты поликодового текста карикатур в период дефицита приобретают новое значение: продукты питания (мясо, колбаса, макароны и др.) и вещи первой необходимости становятся символом недоступных и ценных товаров, рубль утрачивает значение валюты и трансформируется в символ нестабильности, несостоятельности. Социальные факторы также повлияли на создание контекста, в который помещаются данные образы и герои карикатуры: авторы говорят о дефиците, представляя его атрибуты гиперболизировано. Так, например, важные для советского человека события или действия изображаются утратившими ценность в сравнении с желанием заполучить дефицитные продукты. В рамках поликодового текста особенную роль для представления дефицита играет корреляция ролей, социального статуса персонажей, стиль их речи и ситуаций, в которых они находятся. Герои карикатур – это не только рабочие или домохозяйки, но также медийные персоны, исторические личности, сказочные герои и животные. Данный прием позволяет аллюзивно обозначить конфликты в обществе как следствие дефицита.

Анализ показал универсальный характер феномена дефицита и наличие общих черт на уровне средств создания образности, представленности семиотических кодов и использования лексических единиц и грамматических конструкций.

4. Обсуждение

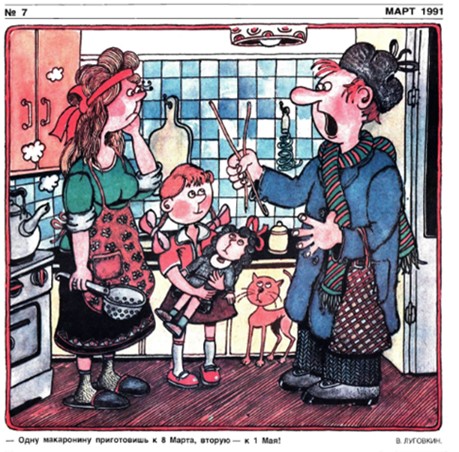

Рисунок 1 - Обложка журнала «Крокодил» №7

Примечание: 1991 г

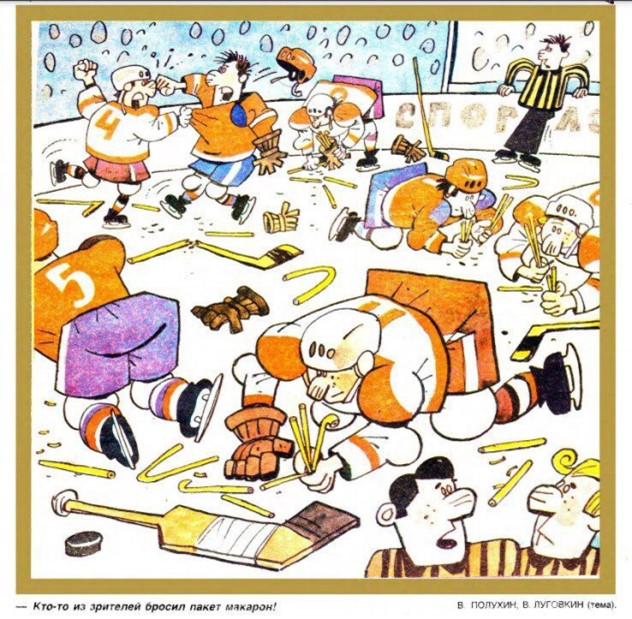

Рисунок 2 - Обложка журнала «Крокодил» №35

Примечание: 1991 г

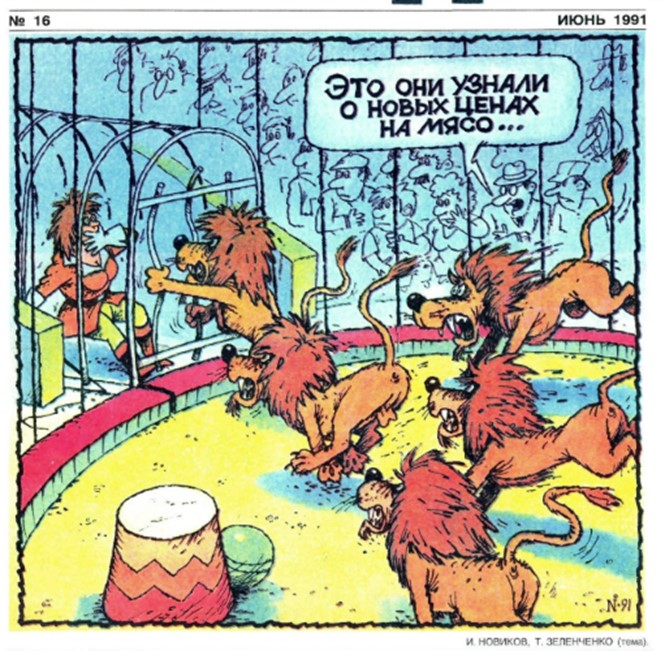

Рисунок 3 - Обложка журнала «Крокодил» №16

Примечание: 1991 г

Рисунок 4 - Обложка журнала «Крокодил» №21

Примечание: 1991 г

5. Заключение

Реформы начала 1990 гг. повлияли на все сферы жизни советских граждан. Политические, экономические и социальные изменения повлекли за собой не только открытость ранее запрещенных ресурсов и смягчение цензуры, но и социально-бытовые проблемы, среди которых – нехватка средств существования и голод. В сатирическом журнале «Крокодил» тема дефицита рассматривалась при помощи карикатуры. Возможности поликодового текста позволили выразить редакционное мнение в рамках партийной принадлежности журнала, передать социальные изменения с позиции постсоветского общества, которое столкнулось с проблемой кризиса. Тема дефицита раскрывается на страницах журнала посредством гиперболы, аллюзии, сравнения, противопоставления. Компоненты карикатуры распределяются между собой таким образом, чтобы сформировать подтекстовую информацию, декодируемую в рамках представленного социального явления. В период перестройки возникли новые языковые единицы, характеризующиеся конвенциональностью. Читателю необходим навык декодирования определенных кодов, обусловленный социальным опытом и укладом жизни. Используемые атрибуты помогают воссоздать бытовые сцены, смену социальных статусов героев и объяснить последствия кризиса. Лаконичность вербального компонента позволяет реализовать идеи авторов в контексте времени. Вышеперечисленные компоненты составляю специфику поликодового текста в главном сатирическом журнале СССР.