Эпистемологический и манипулятивный потенциал креолизованных текстов

Эпистемологический и манипулятивный потенциал креолизованных текстов

Аннотация

В статье рассматриваются перспективы изучения креолизованных текстов, преимущественно на материале графики письма. Нашей целью явилось изучение эпистемологического потенциала креолизованного текста в контексте теории и методологии графических исследований в лингвистике. В ходе написания статьи применялись методы критического анализа материала и теоретического моделирования. Теоретической базой работы послужили труды Ж. Деррида, Г. Ноордзея, М. Ван Де Миероопа, У. Дж. Т. Митчелла и других. Задачами исследования стали изучение феномена креолизованного текста в связи с концепцией «конкретного знака», а также выявление тесной взаимосвязи между текстом и его графической формой. В работе представлен обзор теоретических источников, сделаны предположения о возможных эпистемологических предпосылках к теории креолизованных текстов.

1. Введение

Графическая лингвистика является достаточно молодой отраслью языкознания, которая не всегда получала должное внимание со стороны исследователей. Действительно, долгое время письменность и, шире, графическая сторона языка оставались на вторых ролях, будучи только «знаками для знаков» или «вторичной знаковой системой». Такое умаление роли письма мы находим уже у Платона и, особенно, у Аристотеля и далее на протяжении всей истории развития западной философии и науки, в том числе лингвистической (ср. например, представление о письме у Соссюра).

Таким образом, западная культура и философия, в целом, видятся сугубо «логоцентричными», или «фоноцентричными» - звук, говорение, речь становятся почти тождественными бытию и «присутствию» [4]. Об этом говорит Ж. Деррида в своей работе «О грамматологии» («De la grammatologie»), в которой изложены принципы метода деконструкции, легшего затем в основу всей философии постмодернизма. Нас интересуют те воззрения Деррида, которые можно привлечь в качестве теоретической основы для дальнейших графических исследований в рамках лингвистики, в частности, его идея протописьменности, «письма, предшествующего языку», а также представление о «различании» (differance) [4].

2. Основные результаты

Н.С. Автономова в своей статье, предваряющей перевод «О грамматологии» на русский язык, указывает на присущее западной культуре «жесткое разведение двух сторон знака – чувственной и умопостигаемой, означающей и означаемой» [4, С. 9]. В той же статье она отмечает: «…Деррида хочет, чтобы мы взглянули на это иначе и увидели «письмо до речи» или «протописьмо», а в нем – саму возможность членораздельности, артикуляции» [4, С. 10].

Неожиданным образом идеи Деррида о важности письменности применяются голландским исследователем М. ван Де Миероопом к исследованию положения вавилонской клинописи во втором тысячелетии до н.э. Именно тогда, по мнению многих ученых-ассириологов, произошел т.н. «странный разворот», когда почти слоговая письменность свода законов царя Хаммурапи сменилась крайне сложным письмом.

Таким образом, свойственная западной лингвистической мысли телеология письменных систем, в рамках которой фонетическое алфавитное письмо представляется тем идеалом, к которому исторически стремятся все другие системы, не оправдалась.

Однако, в отличие от большинства своих коллег, М. ван Де Миерооп видит причину такого усложнения не в «вырождении», а, напротив, в совершенно особом направлении развития клинописи. Писцы специально выбирали знаки, наиболее полно передающие весь объём смысловых оттенков для каждого слова (часто в ущерб удобству и легкости написания), что было принципиально связано с графическим характером аккадского письма (Рис. 1) [19].

Рисунок 1 - Варианты написания аккадского слова, обозначающего «меха или бурдюк для вина»: ясно видна возрастающая сложность записи при почти полной лексической эквивалентности

Таким образом, письменность представляет собой самодостаточную, развивающуюся параллельно с речью систему. Знак здесь видится почти материальным, осязаемым.

Письменный знак, хотя и воспринимается сознанием как двумерный (т.е. имеющий только длину и ширину), будучи отображен на материальном носителе, оказывается трехмерным. Слой чернил на поверхности бумаги всегда имеет, пусть микроскопическую, но высоту. Имплицитную пространственность текста, понимаемую как неявное графическое измерение, отмечают многие исследователи. Так, В.Н. Топоров приводит примеры того, как «двумерное» может прямо взаимодействовать с трехмерными объектами в некоторых литературных произведениях. Он рассматривает «мотив побега литературного героя из темницы с помощью нарисованной на бумаге или на стене лодки, поезда и т.д. (Стенька Разин в преданиях, герой «Краткого жизнеописания» Гессе и т.п.), предполагающий необычную мерность пространства» [8, С. 381].

Таким образом, письменные знаки становятся доступны почти непосредственному манипулированию, изменению и сами способны оказывать влияние на физический мир. Это приводит нас к очень важной идее о возможности оперирования со знаками как с почти физическими сущностями. Интересным в этой связи кажется пример т.н. «абидосских иероглифов», когда запись тронного имени Рамсеса II была принята некоторыми энтузиастами гипотезы «палеоконтакта» за изображение военной техники: вертолета, субмарины, танка и т.д. Здесь мы можем видеть, как в результате физических повреждений (осыпание штукатурки, повлекшее нарушение целостности иероглифов) в графике надписи на неизвестном языке узнаются образы, не имеющие отношения к содержанию текста. Более того, эти образы оказываются отнесенными к строго определенной рубрике опыта. Очевидно, что повреждение носителя записи часто приводит к ошибочному прочтению текста. Однако ситуация с «абидосскими иероглифами» имеет и другие следствия в связи с теорией о «креолизованном» тексте. Так, например, мы можем по-новому взглянуть на идею «протописьменности», а также на соотношение письмо – речь (в понимании Деррида) с учётом истории языка. Эти и подобные вопросы разрабатывались не только представителями философии ‒ они часто встречаются в произведениях литературы (например, «Игра в бисер» Германа Гессе). В этой связи, становится возможным исследовать «виртуальные» или «спекулятивные» способы и методы достижения результатов, сопоставимых с результатами, достигнутыми средствами эмпирических исследований. Объектом таких исследований может служить креолизованный текст.

Понимание языкового знака (и знака в целом) как материального, или, вернее, конкретного, объекта не является новым: оно встречается, к примеру, у Л. Витгенштейна в его «Логико-философском трактате», и, по мнению исследователя У. Дж. Т. Митчелла связано с «иконическим поворотом» в эпистемологии [5]. В своем «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейн пишет следующее: «На первый взгляд, Пропозиция – нечто напечатанное на бумаге – никакая не Картина (Bild) Реальности, которую бы та описывала. Но ноты на первый взгляд не кажутся никакой Картиной музыки, и наша буквенная запись – Картиной нашей звуковой речи. И все же эти системы даже в обычном смысле оказываются Картинами того, что они изображают» [5, С. 36-37]. Здесь мы видим особое понимание знака, когда он рассматривается как объект референции, как реальная картина, визуальный образ. На таком понимании графического как конкретно-эмпирического основываются наши дальнейшие умозаключения. При этом мы почти не касаемся теории восприятия знака (письменного или звукового) либо его семиотических моделей, поскольку данная проблема является хорошо изученной в рамках когнитивистики, лингвистики текста, а также в визуальных исследованиях (Э. Панофски, Э. Гомбрих, А. Варбург и др.). Нашей целью было указать на наименее разработанные и перспективные направления в исследованиях графики знака. Одной из задач проведенного исследования стало изучение потенциала графики на основе существующих теорий текста и языкового знака, а также формулирование перспектив дальнейших изысканий на стыке типографики и лингвистики.

Несмотря на периферийное положение в западной культуре, письмо постоянно присутствует и обнаруживает свое влияние во многих ее проявлениях.

Внимание к графике слова, к формальной организации текста на пространстве страницы часто присутствует в произведениях поэтического искусства. Традиция «типографической» поэзии, поэзии формальных ограничений уже очень давно наблюдается в европейском поэтическом дискурсе (наиболее известные примеры: синестезия у Артюра Рембо, также «Каллиграммы» Гийома Аполлинера). Одним из поздних ее изводов стала т.н. «конкретная поэзия», где отношения между графикой и языком очень пристально исследуются [12]. В частности, феномену буквы всегда отводилось особое место в эстетических воззрениях Европы.

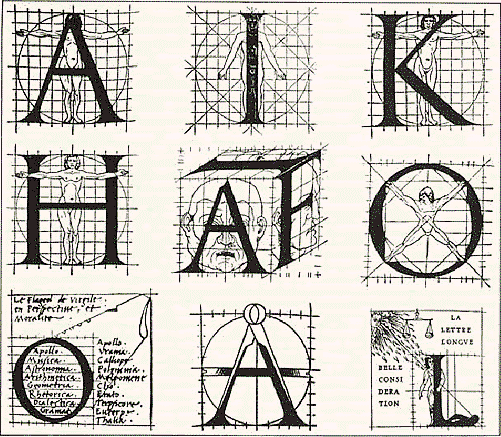

Р. Барт замечает в работе «The Responsibility of Forms», комментируя книгу Р. Массена «Буква и образ», что «алфавиты уже давно стали самодостаточными системами», в которых каждой букве соответствуют определенные индивидуальные предикаты [16, С. 64]. Таким образом, Барт считает, что алфавит наделен специфической значимостью в контексте западной эстетики. Каждой букве присвоены метафорические образные значения, отсылающие нас за пределы собственно формы буквы к фигурам животных, растений, инструментов, частей человеческого тела, (как в работах типографа XVI в. Ж. Тори).

Рисунок 2 - Фигуры букв из трактата «Цветущий луг» Ж. Тори

Таким образом, алфавит у Барта выступает как основание для категоризации действительности, он служит не только «картиной» действительности, но и особым образом картографирует, размечает пространство воображения и памяти для западного человека. Об этом говорят Жиль Делез и Феликс Гваттари в книге «Тысяча плато: Капитализм и шизофрения», когда замечают, что: «Писание не имеет ничего общего с обозначиванием, скорее, писание имеет дело с межеванием, картографированием — даже грядущих местностей» [3].

Лорен де Лоозе в своей работе «The Letter and the Cosmos» прослеживает историю «алфавитности» западной культуры, начиная с Античности и заканчивая постмодерном. Письменность оказывается уже не системой «знаков для знаков» - она обнаруживается в самом центре западной культуры [12].

В своем трактате, посвященном шрифту, знаменитый живописец Альбрехт Дюрер, например, говорит о методах построения шрифтов согласно общим правилам гармонического соотношения элементов, правилам пропорции, общим для всего искусства Возрождения, изложенным еще Витрувием в «Десяти книгах об архитектуре». Другой известный деятель того времени, ученый Лука Пачоли также пишет работы, посвященные шрифту [9]. Существуют чертежи букв, приписываемые самому Леонардо да Винчи.

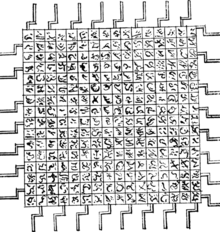

Впоследствии письмо часто трактуется в связи с идеей об универсальном языке (Characteristica universalis Лейбница), основанном на всеобщей «архитектонике», подлежащей каждому отдельному языку. Представление об универсальном языке часто опиралось именно на графику письма, приборность и формальное комбинирование (хотя открыто значение собственно графики не артикулировалось). Так, например, Джонатан Свифт в своих «Путешествиях Гулливера», желая высмеять попытки современников во что бы то ни стало отыскать универсальный язык, описывает «The Engine» – особое устройство, разработанное учеными из академии Лагадо, которое, иногда полушутя, называют прототипом современных компьютеров (см. рис. 3) [20].

Рисунок 3 - The Engine

Хотелось бы также вспомнить знаменитого аргентинского писателя XX-го века Хорхе Борхеса с его «Вавилонской библиотекой»: действительно здесь сходятся лингвистика, архитектура, картография и навигация в пространствах универсального Архива, вселенской Библиотеки, о которой мечтает западный ум в своем стремлении к катологизации и тотализации действительности, на что, не без иронии, намекает Борхес [10].

Идея архива непременно приводит нас к идее памяти. Другим примером соединения архитектуры и лингвистики, знака вербального и знака визуального можно считать «Искусство памяти» итальянского философа и мистика Джордано Бруно, который развивал собственную теорию и метафизику алфавита [17]. В этой мнемонической практике позднего Возрождения мы снова встречаем представления об архитектурной, пространственной организации памяти в связи с алфавитом, с буквой и с письмом.

Таким образом, языковой знак, буква выступает одновременно картой и картиной, обеспечивает навигацию в лабиринтах воображения и памяти, в мысленных Атласах и каталогах: буквы парейдолически угадываются в окружающих вещах, событиях и явлениях, но также и конституируют их, давая простор для спекуляций. Интересно, что слово «спекуляция», в значении «размышление», происходит от латинского «speculum» - т. е. «зеркало». В своей работе «Die Welt als Labyrinth. Manierismus in der europäischen Kunst und Literatur» немецкий ученый Густав Рене Хоке называет «зеркало» и «лабиринт» двумя главными метафорами эпохи Маньеризма и, отчасти, раннего Барокко [13]. «Зеркало – наш учитель» - говорил Леонардо да Винчи, чей знаменитый инвертированный в зеркале почерк, также может служить нам в качестве иллюстрации.

Так, к характеристике письменного знака добавляется еще и метафора «зеркальности». Современный исследователь Р. Соренсен в своей статье, посвященной «зеркальной нотации», предлагает особый способ записи и операций над знаками, когда однажды введенный знак, оставаясь формально неизменным, преобразуется, отражаясь в зеркале. Таким образом, Соренсен предлагает в перспективе обойти физические ограничения в вычислительной технике [18]. В зеркале знаки начинают оперировать сами собой, а от человека, присутствующего при таких операциях, будет требоваться только смена режимов наблюдения.

Наконец, к «зеркальности» органически примыкает образ линзы. Как известно, многие основатели науки Нового Времени, среди них Галлилей, Ньютон, Декарт и другие, проводили много времени, полируя линзы для своих оптических приборов. Метафора линзы, (телескопа, микроскопа), во многом определила отношение к действительности человека Нового Времени [14], и теперь, уже на исходе Модерна, сдвиг парадигмы осуществляется в области визуального, в области оптики.

В своей знаменитой работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» В. Бенъямин говорит, в частности, о репродуктивных возможностях фотографии; он отмечает: «Фотография впервые освободила руку в процессе художественной репродукции от важнейших творческих обязанностей, которые отныне перешли к устремленному в объектив глазу» [1, С. 17]. И далее: «Поскольку глаз схватывает быстрее, чем рисует рука, процесс репродукции получил такое мощное ускорение, что уже не мог поспевать за устной речью [1, С. 18].

В работе В. Бенъямина также говорится об изначальной ритуальной и магической значимости произведения искусства, которая впоследствии превратилась в «эстетическую ценность». Здесь «эстетическое» служит как бы эвфемизмом для обозначения исконного качества [1, C. 25-28].

Сходным образом, как нам представляется, дело может обстоять и в языке, и в частности, в его наиболее очевидной части – графической. То, что некогда воспринималось как средство для фиксации и передачи фонетического значения, т. е. письменные знаки, буквы алфавита, вполне может оказаться чем-то иным, обнаружить свои новые, до этого неочевидные качества.

Эти качества, как мы полагаем, могут быть обнаружены и теоретически осмыслены средствами оптики, поскольку «иконический поворот» в лингвистических исследованиях, предпосылки которого были заложены еще в работах теоретиков «визуальных исследований» [7], обусловлен, в том числе, возрастающей ролью оптических медиа.

Вместе с этим наблюдается сближение визуальности и тактильности в сфере виртуального. Знак перестает быть «условным», он становится осязаемым и конкретным. Об этом говорит, например, философ медиа Маршалл Маклюэн в своей классической работе «Understanding Media: The Extensions of Man», в главе «The Medium is the Message», когда говорит о книге, как о «продолжении» (“extension”) глаза [15].

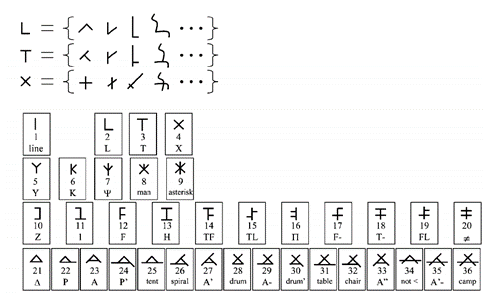

В своей книге «Штрих. Теория письма» голландский типограф и теоретик письма Г. Ноордзей пытается реабилитировать графику и письмо в языке и указывает на принципиальную значимость письменности для всей европейской культуры, подчёркивая, что ее истоки он видит в возникновении в Ирландии раздельного написания слов (сугубо графический прием) [6]. В той же работе он представляет своеобразный теоретический аппарат для графических исследований, который также отвечает целям нашей работы. Так, Г. Ноордзей выделяет в структуре письменного знака два фундаментальных компонента: «условное белое» и «условно черное», отмечая при этом большую важность «белого» по сравнению с геометрическим «черным». Таким образом, мы подходим к пониманию знаков письма как топологических сущностей. «Условно белое» здесь можно представить как потенциально бесконечную плоскость, фон или пространство, которому противолежит «условно черное». Действительно, стороннему наблюдателю может показаться, что знаки письма складываются главным образом из т.н. «графических примитивов», тогда как в действительности процесс порождения графических знаков в основе своей является скорее топологическим, на что указывают данные новых исследований.

Так, недавнее исследование, проведенное американским специалистом М. Чангизи (см. рис. 4), демонстрирует, как знаки различных алфавитов, а также иероглифы логографического письма и многие нелингвистические символы, могут быть сведены к набору базовых конфигураций [11].

Рисунок 4 - Топологические прототипы письменных знаков

3. Заключение

Графическая лингвистика является сегодня быстро развивающейся областью научного знания. В настоящее время возникают новые дисциплины на стыке между лингвистикой и полиграфией, лингвистикой и дизайном, в частности т.н. «айдентика». Сущность процесса графической «креолизации» еще полностью не выяснена, однако его ценность для дальнейших лингвистических исследований представляется нам бесспорной. Например, он может быть использован для создания новых алгоритмов перевода на основе графических данных. Кроме того, существует вероятность того, что многие проблемы компьютерной лингвистики (например, т.н. «semantic gap»), могут быть решены при помощи графических методов.

Мы полагаем, что фундаментальное изучение феноменов креолизованного текста позволит в дальнейшем прийти к новому пониманию языка в целом, а также обеспечит новыми средствами работы с ним.